アイルランド紀行

…抑圧された歴史に共感して…

2019年5月30日から6月6日にかけて、アイルランドを旅しました。この地への興味は、印象深いいくつかの映画から触発されました。映画から文学、音楽、歴史へと興味は深まり、この地を訪れたいという思いはつのるばかりでした。

2019年5月30日から6月6日にかけて、アイルランドを旅しました。この地への興味は、印象深いいくつかの映画から触発されました。映画から文学、音楽、歴史へと興味は深まり、この地を訪れたいという思いはつのるばかりでした。

想像以上に変わりやすい天候でした。それでも、憧れの地への旅がついに実現できたという喜びの方がずっと大きかったような気がします。

一口にアイルランドと言っても、北部のアルスター州の大部分は北アイルランドという別の国です。隣国イギリスは、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国という正式国名が示すように、アイルランドの独立を認めた後も北アイルランドを手放していません。

北海道とほぼ同じ面積の島に、約660万人の人々が住んでいます。アイルランド共和国に約480万人、北アイルランドに約180万人といった内訳になります。仮に北海道が独立国だったとして、札幌以西が日本に属しているような状態を想像すればいいのかもしれません。さらに宗教が問題を複雑化させます。アイルランド共和国の人々は、ほとんどがカトリック信者です。北アイルランドの人々は、カトリックとプロテスタントがほぼ半々といった状態です。幾多の悲劇を生んだ独立がらみの抗争は、まだ完全に過去のものになったとは言い切れません。

この旅行記を書くにあたって、極力、先年訪れたイギリスに関する記述と重複しないよう努めたつもりですが、冗長な部分があるかもしれません。ご寛容をお願いする次第です。

古い歴史の若い国

はじめに

これから旅するアイルランドは、ヨーロッパ全体から見れば西の果ての辺境である。ルネサンスを知らず、宗教改革とも無縁で、産業革命ではその恩恵にあずかることなく、むしろ被害者だった。古い伝統を持つ国だが、独特の若さを維持しているのは、そんな複雑な背景のせいかもしれない。

この旅行記を、バーナード・エヴスリンというアメリカの作家が書いた「フィン・マックールの冒険」(喜多元子訳、教養文庫)の「まえがき」の引用から始めたい。

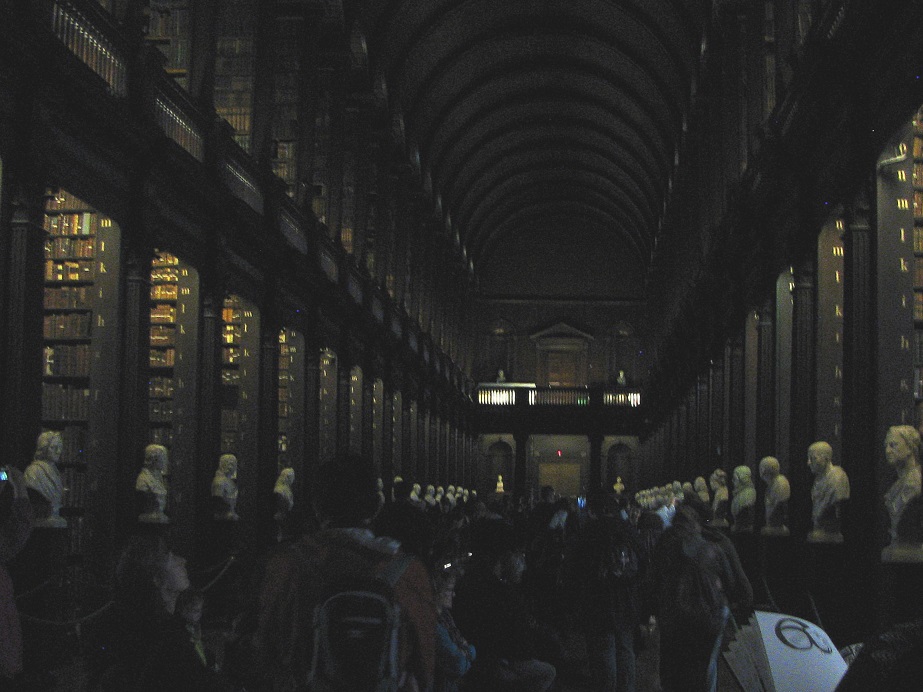

エヴスリンは、アイルランドの英雄フィン・マックールの物語を書きたいと、アイルランドに来ている。トリニティ・カレッジ図書館近くのバーで、彼は土地の人から、「なぜフィンの話を書きたいのか」と尋ねられた。「それはね、フィンはときどき負けたりするからさ」と彼は答える。それが質問者の気にさわったらしい、次のように反駁されてしまう。「ねえ君、君はアイルランド気質(かたぎ)ってものを理解していないね。われわれアイルランド人は、絶対に負けはしないんだという観念にしがみついているんだ。そうでなけりゃどうして戦うたびに負けていながら、それでもなお、自分たちが世界で一番の戦士たちなんだと自負し続けーー他国の連中にもそう信じさせることができるものかね?」。

アイルランド人とは、百戦百敗しても、負けたとは思わない民族なのである…。

この「まえがき」を読んで、「風と共に去りぬ」のスカーレット・オハラの心境を、少しは理解できたような気がする。それまでは、ただ単に負けず嫌いの女性の物語のように受け止めていた。高校時代にこの小説を読んだころ、私には、メイフラワー号でアメリカへやって来たピリグリム・ファーザーたちと、アイルランドからの移民との区別すらついていなかった。スカーレット・オハラには、燃え盛るようなアイルランド精神が息づいていたのである。百戦百敗した彼女は、「明日は明日の風が吹く」と負けを認めない。ちなみに、映画の字幕で有名になったこのセリフは、原文では

"After all, tomorrow is another day." となっており、最近では「明日という日がある」と訳されることが多い(Wikipedia)。

そして、このアイルランド気質が、血みどろなイギリスとの抗争を経て独立を成し遂げる原動力でもあった。

アイルランド人は、本国の人口の十倍以上の人々が海外に住んでいると言われる。その事実は、彼らが舐めてきた苦難の歴史を言外に物語っている。われわれ誰もが持っている負けたら悔しいという思いを、人種として象徴化するとアイルランドという民族になるのかもしれない、そんな思いで旅を続けた。

ケルト民族到来

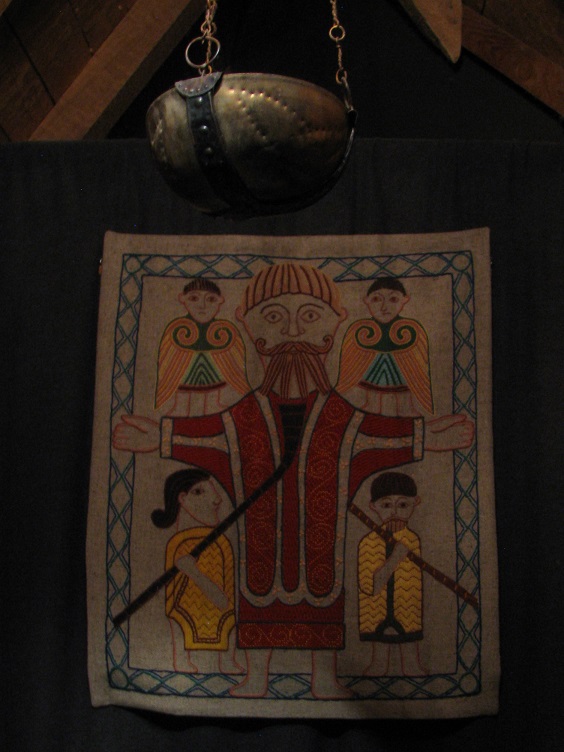

アイルランドはケルト文明がいまも息づく国である。ケルト民族がこの島に到来したのは紀元前300年頃とされている。しかし、彼らの到来以前に、この島には先住民族がいた。ただその存在の痕跡は、ニューグレンジの巨石墳墓や、石に刻まれた渦巻き模様だけで、どのような民族だったのか謎に包まれたままである。日本でも、縄文から弥生へと移り変わって行く過程で、民族の種の変動があったと考えられている。とはいうものの、縄文人の遺伝子は弥生人にも色濃く残っているというのが学会の定説で、アイルランドのように繋がりを全く欠くという状態ではない。想像するに、そこには征服・被征服といった力関係だけではなく、例えば何らかの病原菌とそれに対する抵抗力、メキシコ半島におけるマヤ民族の人口激減のような要素があったのではないかと推察される。

アイルランドはケルト文明がいまも息づく国である。ケルト民族がこの島に到来したのは紀元前300年頃とされている。しかし、彼らの到来以前に、この島には先住民族がいた。ただその存在の痕跡は、ニューグレンジの巨石墳墓や、石に刻まれた渦巻き模様だけで、どのような民族だったのか謎に包まれたままである。日本でも、縄文から弥生へと移り変わって行く過程で、民族の種の変動があったと考えられている。とはいうものの、縄文人の遺伝子は弥生人にも色濃く残っているというのが学会の定説で、アイルランドのように繋がりを全く欠くという状態ではない。想像するに、そこには征服・被征服といった力関係だけではなく、例えば何らかの病原菌とそれに対する抵抗力、メキシコ半島におけるマヤ民族の人口激減のような要素があったのではないかと推察される。

ケルト民族は、かつてヨーロッパ全域、特に中部と西部に住み、ローマ人からガリア人と呼ばれていた。戦士は、長身で筋骨たくましく、古代ローマ帝国にとっても脅威的存在だった。だが彼らは、政治的な統一意識の希薄な民族であったため、国家という存在を形成するには至らなかった。現在のフランス地域一帯を征服したシーザー(カエサル)は、その戦闘を「ガリア戦記」に書き残した。書名が示すように、ケルト民族との闘いだった。彼らは、古代ローマ帝国の強敵だったのである。

結束した民族的パワーを発揮することのなかった彼らは、ローマ帝国やゲルマン民族の圧力に押され、ノルマンディー地方やアイルランド、スコットランドなど、ヨーロッパの西辺に追い詰められて行った。

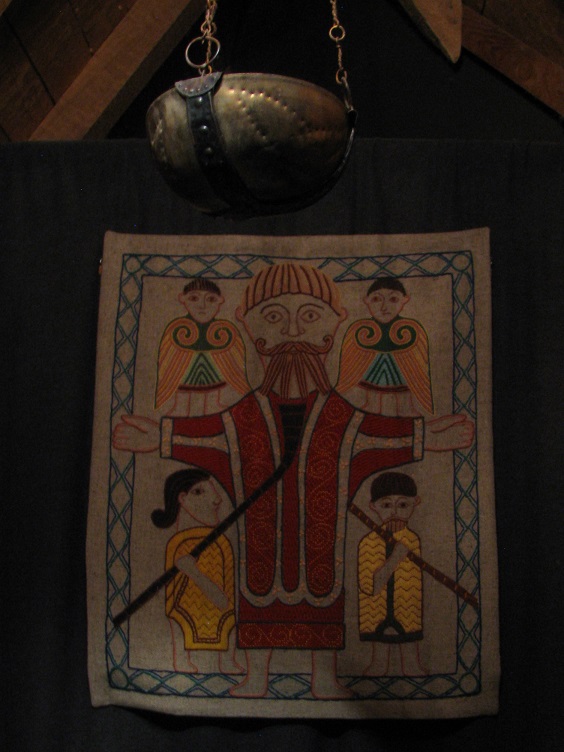

この民族の不思議さは、民族的な統合に至らなかった一方で、文化的な統一性が苦もなく保たれてきたところにある。アイルランドには150を越える部族的小王国が存在したと言われるが、共通言語はいまもゲール語として生き残っている。ドルイド教は、5世紀、カトリック宣教師パトリックがこの地にキリスト教を布教するまで、統一的な宗教だった。イギリスに残るアーサー王伝説には、魔術師マリーンが登場するが、彼はドルイド教の僧侶だったと言われており、この宗教がアイルランドだけではなく、イングランド本島でも広く信仰されていたことが推定できる。古代宗教のほとんどがそうであるように、自然崇拝を根本理念とし、「霊魂不滅」と「転生(輪廻)」を信じる宗教であった。そして呪術性を多分に帯びていた。

聖パトリック(生没年不詳、五世紀頃)はキリスト教を布教するにあたって、土着の宗教を否定しなかった。古来からの儀式や風習は、キリスト教の教義に巧みに取り込まれた。そのため、アイルランドのキリスト教は、ヨーロッパ諸国の信仰と若干肌合いを異にする。ハロウィーンもアイルランド起源とされるが、異教徒の風習が容認された名残りと言えよう。布教の基本は、修道士が信仰の手本を示すことから始まった。活動の中心は修道院で、修道士たちは、祈りと労働、聖書研究に献身し、薬草による医薬活動も行った。「学者と聖人の島」と、他国から一目置かれるほどの存在であった。

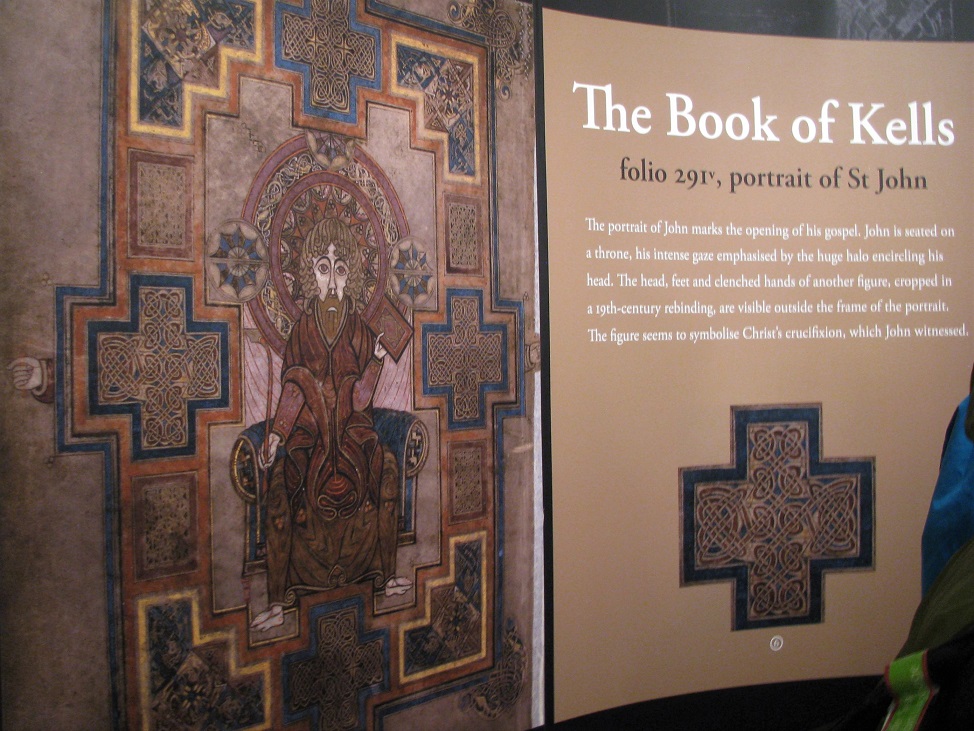

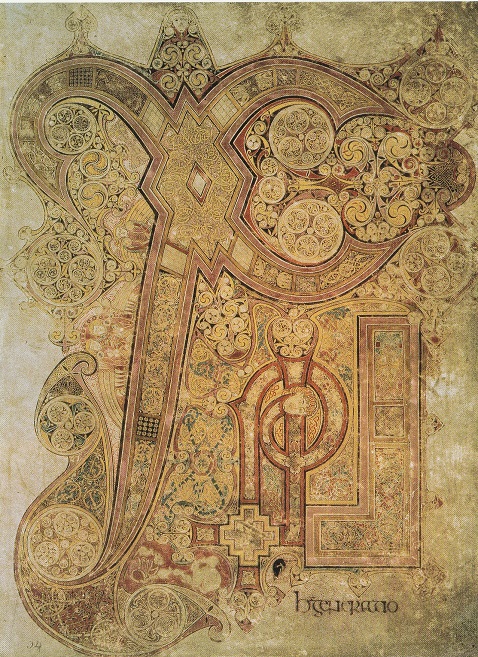

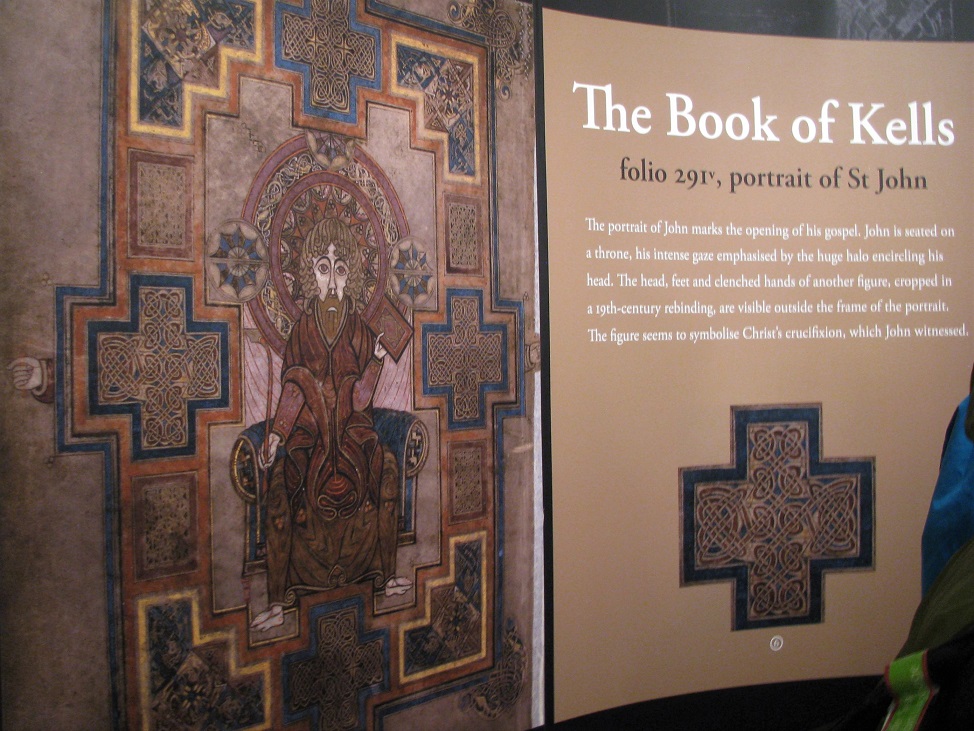

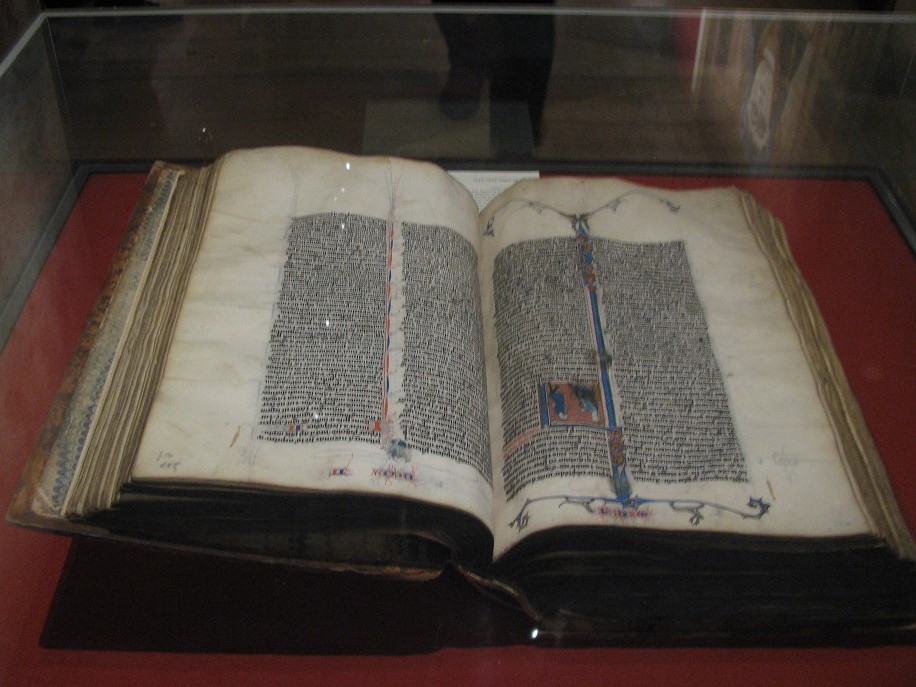

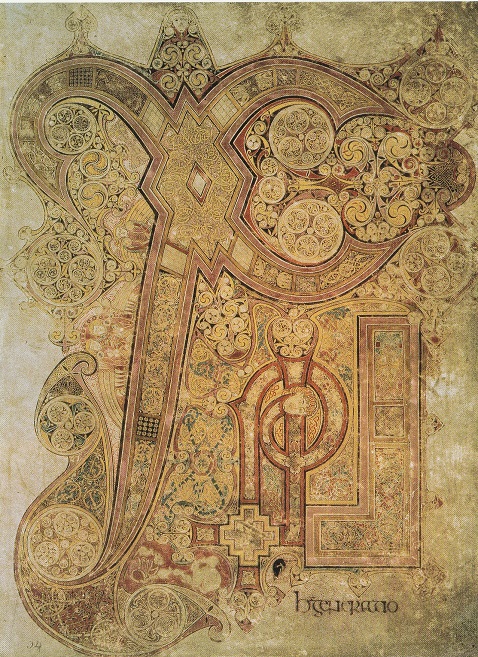

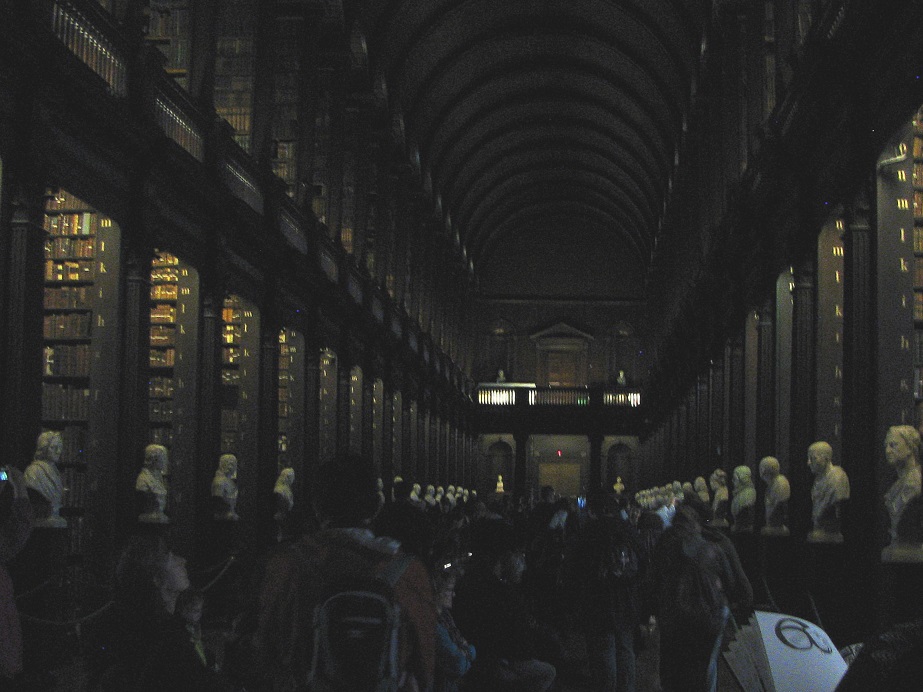

井村君江の「ケルトの神話」(ちくま文庫)によると、現存する古書は、「ダロウの書」(7世紀頃)、「ケルズの書」(9世紀頃)、「侵略の書」(12世紀頃)、「レンスターの書」(12世紀頃)など、断片を含めて960に上るという。美しく装飾された数々の書が、勤勉な修道僧たちの手で生み出されていったのである。今回訪れたトリニティー・カレッジでは、「ケルズの書」展示が催されていて、貴重な遺産を目の当たりにすることができた。

古書からたどる民族の変遷

先住民族からケルト民族への推移を、神話や民話の世界から想像してみたい。井村君江の「ケルトの神話」の記述に従うと、古書の一つ、「侵略の書(レボル・カバーラ)」には、エリン(アイルランド)の島にどのような種族たちが来て住みついたかが記されているという言う。もちろん、修道僧たちの記録だから、キリスト教の影響下にある。

…神から大洪水の告知を受けたノアが方舟を作っているとき、息子のピトが自分と娘のセゼールのための部屋を作ってほしいと頼んだ。ノアは「この世界の西の果ての島に行くがよい。大洪水もそこまではとどかないだろうから」と答えた(もちろん、このような記述は旧約聖書にはない)。

…神から大洪水の告知を受けたノアが方舟を作っているとき、息子のピトが自分と娘のセゼールのための部屋を作ってほしいと頼んだ。ノアは「この世界の西の果ての島に行くがよい。大洪水もそこまではとどかないだろうから」と答えた(もちろん、このような記述は旧約聖書にはない)。

そこでピトとセゼールは三艘の船を準備し、七年と三か月海を漂い、アイルランドについた。しかし、彼らも四〇日後に水によって滅び、セゼールの子フィンタンだけが一人生き残った。彼は海に漂いながら五千年も生きて、見聞きした古代神話の出来事を語り残した。最初の到来した民族がパーホロンで、西の方ギリシアからやって来た。続いてネメズ、フィルボルグ、トゥアハ・デ・ダナーン、ミレー族で、最後のミレー族から人間の歴史に入ったとされる…。

キリスト教化されてからの記録なので民間伝承そのままとは言い難いが、民族の興亡を推測できる。興味深いのは、パーホロン、ネメズ、フィルボルグに至る過程で、それぞれの民族が断絶して繋がりを持っていないことである。この伝承は、ケルト民族と先住民族との隔絶を示唆しているように思える。

人間の歴史に入るミレー族は、トゥアハ・デ・ダナーンと戦ってこの地の支配者となったという。日本で言えば、神武以前と以降に相当しよう。

井村君江の「ケルトの神話」からさらに引用する。

井村君江の「ケルトの神話」からさらに引用する。

…敗れたダーナ神族は、地下に逃れて、先史時代の石塚の下や、土砦や塚・丘の地下に美しい宮殿を建て、楽しい常若(とこわか)の国を造り、体は小さくなっても、永遠に生きていると書かれている。彼らは、姿を隠す衣を着て地上に出て来たり、また人や動物や鳥や蝶に変身して目に見える世界に自在に現れ、永遠の生命を持つとされる…。

アイルランドの妖精物語によく出てくる円型土砦(えんけいどとりで)というのが、そういった場所らしい。日本の吉野ケ里や三内丸山遺跡に似たようなものではないだろうか。おそらく、城壁などで守りを固める以前の、小高い丘にある居住地域並びに墓所だったのだろう。アイルランドの至る所に、ラース

(rath) と呼ばれる円型土砦がある。最も有名なタラの丘には、アイルランドを統べる大王がいたという神話が残っている。「風と共に去りぬ」のなかで、マーガレット・ミッチェルはオハラ家の農場の名前を「タラ」とした。タラは、アイルランド人にとって魂の故郷なのである。

ケルト民族をミレー族、先住民族をダーナ神族と想像できなくもない。新しく到来した民族との抗争が、神話となって昇華したのかもしれない。

妖精たち

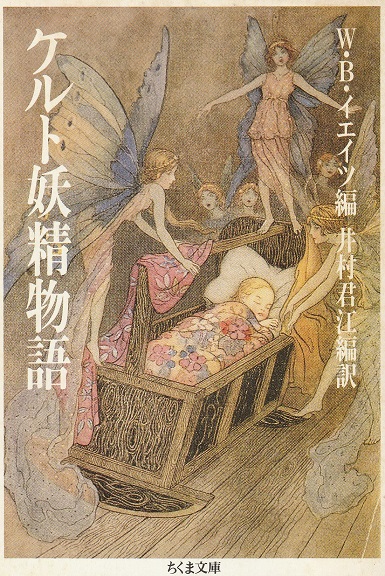

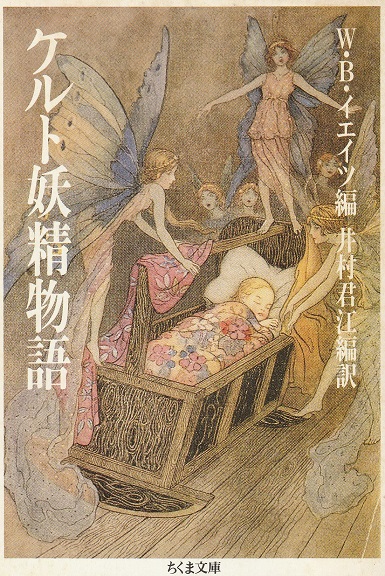

アイルランドには、いまも妖精が生き残っている。アイルランド民間伝承復興運動の中心者ウィリアム・バトラー・イエイツは「ケルト妖精物語」(井村君江編訳、ちくま文庫)のなかで、

…妖精とは、いったいどういうものであろうか。「救われるほど良くもないが、救われぬほど悪くもない堕天使」と農民たちは言い、「地上の神」と『アーマーの書』にはある。「異教の国アイルランドの神々のトゥアハ・デ・ダナーン(女神ダーナの巨人神族)のことで、もはや崇拝もされず、供物も捧げられなくなると、人々の頭のなかで次第に小さくなっていって、今では身の丈がわずか二、三十センチほどになってしまったのだ」とアイルランドの好古家たちは言っている。その証拠に、と彼らは言うだろう。その証拠に妖精の長(おさ)たちの名前は、古いダーナ巨人神族の英雄たちの名前になっているし、彼らが特に集まってくる場所はダーナ巨人神族の墓地であり…と記述している。

妖精と言われて最初に浮かぶイメージは、ほっそりした天使のような、アンデルセン童話の親指姫にトンボか蝶の羽根をつけたような姿をしている。イエイツは

fairy という言葉を使っており、他の人の著作もその言葉に統一されている。おとぎ話を英語では

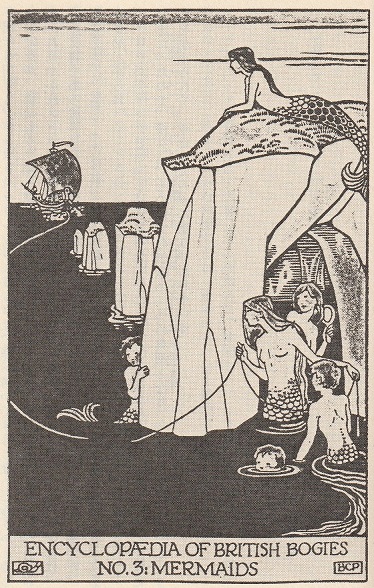

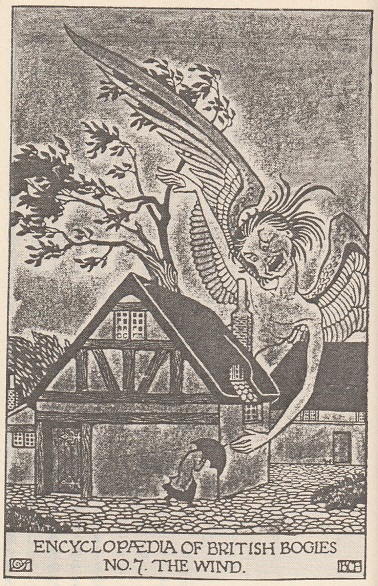

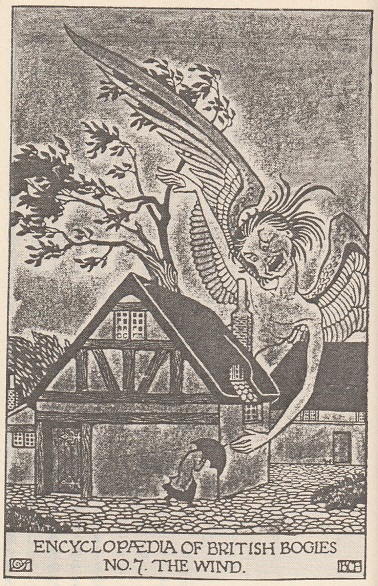

Fairy-tale というので、どうしてもそのような可憐なイメージから抜け出せない。しかし、日本で出版されている本を読む限り、妖精というよりは妖怪か幽霊に近い。精霊というのでは少し上品すぎる。「ケルト妖精物語」に収録された挿絵には

bogy と説明がついており、辞書では「お化け、幽霊、怖いもの」ということになる。イエイツは、ダーナ巨人神族説と堕天使説の二つを紹介しているが、その堕天使説でいくと、

妖精と言われて最初に浮かぶイメージは、ほっそりした天使のような、アンデルセン童話の親指姫にトンボか蝶の羽根をつけたような姿をしている。イエイツは

fairy という言葉を使っており、他の人の著作もその言葉に統一されている。おとぎ話を英語では

Fairy-tale というので、どうしてもそのような可憐なイメージから抜け出せない。しかし、日本で出版されている本を読む限り、妖精というよりは妖怪か幽霊に近い。精霊というのでは少し上品すぎる。「ケルト妖精物語」に収録された挿絵には

bogy と説明がついており、辞書では「お化け、幽霊、怖いもの」ということになる。イエイツは、ダーナ巨人神族説と堕天使説の二つを紹介しているが、その堕天使説でいくと、

…彼らは気まぐれで、善人には善をもって報いるが、悪人には悪をもって報い、非常に魅力的であるが、ただ良心ーー節操がない。また、とても怒りっぽいので、あまり妖精たちのことを語ってはならないし、「紳士たち」とか、「良い人たち」を意味する〈ディナ・マッハ〉という呼び名以外は口にしてはいけない。

とあり、性格的には北欧神話に出てくるトロールによく似ている。

妖精物語の中には、浦島太郎や瘤とりじいさん、おむすびころりんによく似た話がある。

妖精物語の中には、浦島太郎や瘤とりじいさん、おむすびころりんによく似た話がある。

取り替え子(チェンジリング)という少し気味悪い話もある。妖精たちは、子どもを惑わして自分の国へ誘拐し、代わりに病弱な妖精の子供を置いて行く。取り替えられた子は魔法をかけられていて、衰えて死んで行くように見える。そして、そのまま埋葬されてしまう。

ラナン・シー(妖精の情人)は人間の愛を求めてやまない。この妖精に取りつかれると、その人間は次第に衰えて行く。人間の生命を食べて生きているからである。この妖精は詩の女神でもあり、霊感も与えてくれる。ゲールの詩人たちはよく若死にするが、それはこの妖精が気ぜわしく、詩人たちをこの世に長くとどめておかないからだ、と言う。

イエイツはさらに、「私たちは夢のなかで妖精たちと交わり、戯れ、そして戦う。この気まぐれ者たちは、おそらくは混沌の領域の中に投げ込まれている人間の魂なのであろう」と書き「湖は泳いでいる白鳥を重荷とは思わない、馬は鞍を、そして人は、その内にある魂を重荷とは思わない」と結ぶ。

愛情をこめて、イエイツは、アイルランドの人たちをみな幻視家(ヴィジョナリー)だと評した。ケルトの血を引くアイルランドの人々が、先住民族の存在を妖精として信じ続けている、そう想像するだけで気持ちが優しくなって行くような気がする。

アイリッシュ化したヴァイキング

司馬遼太郎の「愛蘭土紀行」(朝日文庫)については私のヨーロッパ初体験であるスペイン旅行記でも引用した。ヨーロッパにおけるギリシア・ローマ文明の重さについての記述が面白い。彼はこう記す。

…西洋人にとって、ギリシア・ローマ文明はかがやける祖ということになっている。どうやら、内心他世界(たとえばアジア・アフリカ)の古代がいかにかがやかしかろうとも、それらがローマ文明ではなく、かれらがその大文明の子孫ではないということで、どこか小馬鹿にしているのではないか。むろん、半ば当方のひがみだが。

そしてアイルランドについては、

…ともかくも、古代ローマがやって来なかった、という認識から出発せざるをえない。

いまでも、

「シーザー(カエサル)も来なかった島」

という言い方がある。むろんアイルランド人以外のひとがそういう…。

おそらく、司馬はアイルランドが好きだったのだろう。その思いがこの記述の行間に現れている。

アイルランドもイギリス同様、たびたびヴァイキングに襲われている。最も古い襲撃の記録は、イギリス北東部リンディスファーン修道院襲撃(793年)とされる。アイルランドへのヴァイキング襲来も、ほぼ同じころと見て間違いない。

アイルランドもイギリス同様、たびたびヴァイキングに襲われている。最も古い襲撃の記録は、イギリス北東部リンディスファーン修道院襲撃(793年)とされる。アイルランドへのヴァイキング襲来も、ほぼ同じころと見て間違いない。

ヴァイキングの略奪の対象は、主として修道院だった。

キリスト教が普及し行くにつれ、強い信仰は献金の多寡へと変化し、裕福となった修道院はヴァイキングの結構なターゲットとなった。ただ彼らの略奪は、決して根こそぎではなく、住民たちが暮らし行けるだけのものは残すというやり方だった。それは、次の年の略奪のためにも有効な手法だった。

航海技術に長けたヴァイキングは、略奪者であると同時に優れた交易者でもあった。貿易拠点となる町を建設し、定住する者も出てきた。ダブリンやリムリックなどが、ヴァイキングによって造られた町とされる。

皮肉なことに定住したヴァイキングたちは、次第にケルト化して行った。生粋のアイリッシュ以上のアイリッシュとなったのである。団結した彼らは、1014年、クロンターフの戦いで、襲来して来たヴァイキングを逆に打ち破る。

12世紀に入ると、ノルマン人が到来した。その名が示す通り、彼らの祖先はフランス北部に定住したヴァイキングである。侵略者としてイングランドとアイルランドの両島へ現れた彼らは、異なる痕跡を残すことになる。イングランドでは王朝を開き、アイルランドには支配者となって現れた。

英国支配の始まり

1066年、ノルマン公ギョームがイングランドを統一し、イギリス本土における本格的な王朝統治が始まった。彼の孫ヘンリー二世が、1171年、アイルランドに侵攻した。以降、アイルランドはイングランドの膝下で呻吟する。

興味深いのは、ヘンリー二世に従ってこの地に入植したノルマン貴族たちが、ヴァイキング同様アイリッシュ化していったことである。彼らはゲール語で話し、アイルランドの衣服を身に着けた。アイルランド人との婚姻を禁止する法律まで出来たが効果はなかった。

アイリッシュ化したヴァイキングが、父祖にあたるヴァイキングを打ち破ったように、アイリッシュ化したノルマン貴族たちは、後にイギリスに反旗を翻すことになる。ただ、結果を出すまでに700年というとてつもなく長い時間を要した。

イングランドによる緩やかな統治は、イングランド王ヘンリー八世の時代に激変した。彼は自らを長とする英国国教会を樹立した。宗教改革ではあるが、ルターやカルヴァンのような神学的要素は薄い。変革が、単に彼の離婚問題に起因するからである。イングランド、ウェールズ、後にはスコットランドがプロテスタンティズムを受け入れた。同じキリスト教とはいえ、彼らが簡単に信仰を変えたことに少々違和感を覚える。おそらく背景として、ルターが我慢しきれなかったように、イギリスにおける教会組織も腐敗しきっていたのだろう。

イングランドによる緩やかな統治は、イングランド王ヘンリー八世の時代に激変した。彼は自らを長とする英国国教会を樹立した。宗教改革ではあるが、ルターやカルヴァンのような神学的要素は薄い。変革が、単に彼の離婚問題に起因するからである。イングランド、ウェールズ、後にはスコットランドがプロテスタンティズムを受け入れた。同じキリスト教とはいえ、彼らが簡単に信仰を変えたことに少々違和感を覚える。おそらく背景として、ルターが我慢しきれなかったように、イギリスにおける教会組織も腐敗しきっていたのだろう。

国教会はプロテスタントとはいうものの、教会の長がバチカンの教皇からイングランド国王に変わっただけである。カトリックでは、信者は教会を通して神の言葉を聞く。プロテスタントでは教会の役割が若干異なる。信者を信仰に導く役割に違いはないが、信者は自ら神に直面する。自己責任が強く求められる。国王を長とする国教会は、当時北欧を席巻したルターやカルヴァンの信教の影響下にあり、信条はプロテスタントとみて間違いない。しかし、宗教儀礼はカトリック風を色濃く残している。

ヘンリー八世は自らをアイルランド王であると宣言し、イングランドによる支配を強化するとともに、信仰の変更を迫った。アイルランドの人々は頑なにカトリック信仰を守り続けた。

エドワード六世を経て、ヘンリー八世の長女メアリーがイングランド初の女王となった。彼女は母カサリン同様カトリック信者だった。カトリックへの揺り戻しは、多くの血を流した。彼女にはブラッド・メアリーという不本意なあだ名がついた。続いて王位に就いたエリザベス一世は、父ヘンリー八世の政策を支持し、国王が教会の長であると改めて宣言した。彼女にとっての宗教は、当時最強だったスペインに対抗するための拠りどころだった。カトリックの国スペインはエリザベス一世を正式の国王とは認めず、スコットランドのメアリー女王こそ国王にふさわしいと主張していた。

彼女は、同時にアイルランド支配を確固たるものにした。1595年、イングランド支配に不満を持つノルマン貴族たちが、スペインの支援を得て武装蜂起した。アイルランド九年戦争という。1601年、反乱軍はキンセールの戦いで敗れた。エリザベス一世は、特に強い抵抗を示したアイルランド北部アルスター州に、スコットランドのプロテスタントたちを送り込んだ。没収した土地を与えられた入植者たちは、たちまち大地主となった。農民たちは入札小作人の地位に貶められた。入札制は、地主が意のままに小作人を選ぶことができる、より過酷な土地集約制である。これが現在まで続く北アイルランド問題の発端となった。

オリバー・クロムウェル

議会を重視したエリザベス一世に比べ、後継のジェームズ一世やチャールズ一世は、王権神授説に固執し議会を無視しがちだった。彼らは、スコットランドのメアリーの血を引く。そのため、どちらかといえばカトリック寄りだった。プロテスタントが多数を占める議会と対立した。議会派と王党派の抗争は内乱に発展する。アイルランドは王党派を支持したが、イングランドでは結局議会派が勝利をおさめる。

このときの議会派のリーダーがオリバー・クロムウェルである。彼はチャールズ一世を死刑に処した。ピューリタン革命という。クロムウェルは、王党派を支持したアイルランドを許さなかった。1649年、3万の兵を率いてアイルランドへ侵攻した。アイルランドの人々は、ドロヘダやウェックスフォードでの虐殺や略奪を、決して忘れることがない。

クロムウェルはアイルランド農民たちの土地を奪い取り、英国プロテスタントたちに分配した。彼より前に、ヘンリー八世やエリザベス一世が同じことをしているが、その過酷さは段違いである。アイルランドの農民たちは農奴と化した。

Wikipediaの記述に従うと、

…すべての人の土地は没収され、さらに数千人が奴隷として西インド諸島に移送された。加えて、カトリックは都市に住むことを許されなかった。カトリックの儀式は禁止され、聖職者の捕縛に対しては懸賞金が支給された。聖職者たちは見つかった場合処刑された。

…すべての人の土地は没収され、さらに数千人が奴隷として西インド諸島に移送された。加えて、カトリックは都市に住むことを許されなかった。カトリックの儀式は禁止され、聖職者の捕縛に対しては懸賞金が支給された。聖職者たちは見つかった場合処刑された。

ヴァイキングはたびたび襲来したが、略奪には限度をわきまえていた。襲撃された修道院は修復が可能だった。クロムウェルの暴虐行為は、根こそぎという表現が妥当だろう。観光したクロンマクノイズのように、廃墟となった修道院や、廃城が数多くある。再建する余力など残っていなかった。

一般的に、ヨーロッパのカトリック教会は、プロテスタントに比べ絢爛豪華である。歴史と、教義の違いから当然そうなる。しかし、アイルランドではそれが逆転する。プロテスタントの教会は大きく豪奢で、カトリックの教会は内部装飾も質素で規模も小さい。クロムウェル以降、抑圧と搾取がいかに非道苛酷なものであったかを建物が物語っている。

厄介なのは、このような残虐行為を行ったクロムウェルや、その追随者たちに罪の意識が無かったことである。

厄介なのは、このような残虐行為を行ったクロムウェルや、その追随者たちに罪の意識が無かったことである。

パスカルは瞑想録の895に、「人は宗教的信念によって悪を為すときほど、完全に且つ愉快にそれを為すことはない」と記した。本来抽象的な宗教が、宗教的正義という形で具体化すると、常識的な意味での善悪の基準を失う。人は、容易に悪魔と化す。

「地球の歩き方」は、バレンの「巨人のテーブル」の項に、クロムェルの言葉を紹介している。「ここには人を吊るす木もなく、溺れさせる水もなく、生き埋めにする土もない」。バレンは「石の多い場所」意味する。地名どうり石灰石に覆われた丘陵である。クロムウェルが本当にそう言ったのかどうかは知らない。しかしこのような言葉は、悪魔しか発することができないだろう。

余談だが、クロムウェルはチャールズ一世の死刑を宣言したものの、誰もが死刑執行人になるのを嫌がった。やむを得ず彼は腹心の者に命じて処刑を実行させたが、その報酬として、処刑人に土地と建物を与えた。ゴールウェイで、アイリッシュ・コーヒーを飲みに入ったパブが、偶然キングズヘッド (King's Head) という名のその建物だった。

余談だが、クロムウェルはチャールズ一世の死刑を宣言したものの、誰もが死刑執行人になるのを嫌がった。やむを得ず彼は腹心の者に命じて処刑を実行させたが、その報酬として、処刑人に土地と建物を与えた。ゴールウェイで、アイリッシュ・コーヒーを飲みに入ったパブが、偶然キングズヘッド (King's Head) という名のその建物だった。

名誉革命に巻き込まれたアイルランド

1685年にイギリスの王位に就いたジェームズ二世はカトリックだった。主要な役職に次々とカトリック教徒を任命したため、議会と対立した。議会は、国が再びカトリックの国に戻るのを恐れた。ジェームズ二世の娘が嫁いだオランダ総督ウィレムに、王位簒奪を要請した。オランダ精鋭軍を率いたウィレムは、武力を背景にジェームズ二世を退位させた。夫妻はウイリアム三世、メアリー二世としてイングランドを共同統治した。これを名誉革命という。

退位させられたジェームズ二世は王位奪還をあきらめなかった。フランス、ルイ十四世の支援を得て、彼はアイルランドへ上陸した。ウイリアム三世も軍を率いてアイルランドへ渡った。王位をめぐる争いがアイルランドを舞台に繰り広げられた。アイルランドのカトリックはジェームズを支持し、プロテスタントはウイリアム側についた。

1690年、ボイン川の戦いで、ウイリアム三世が勝利し、ジェームズはフランスへ逃げ帰った。残されたアイルランド軍は、1691年、リムリックで降伏した。このときに結ばれたリムリック条約は、カトリックを寛容に扱う内容だったが、約束は守られなかった。このときに敗れたアイルランドの兵士たちは、ヨーロッパ大陸に逃れ、各国で傭兵として活動した。彼らはワイルド・ギース(野性のガチョウ)と呼ばれた。1960年代、コンゴ動乱などで活動した傭兵たちにも、この名が使われた。

カトリック刑罰法

この法律を原語でPenal Lawsという。リムリック条約で寛容に扱われるはずだったカトリック教徒たちは、この法律によって徹底的に抑圧された。最初の法律は1778年に制定され、その後も改訂が続いた。

その主な内容は次の通りで、カトリック教徒ならずとも背筋が寒くなる思いがする。

1.カトリック教徒は、医師・教師・法律家になれない。

2.カトリック教徒は、軍人・警官になれない。

3.カトリック教徒は、武器を持ってはいけない。また、武器の製造・販売はできない。

4.カトリックの新聞・書籍は出版・販売してはいけない。

5.都市の商工業者はカトリックの従業員を雇うことを禁じる。

6.カトリックの商工業者は、二人以上の従業員を雇うことはできない。

7.カトリック教徒は、新たな土地を購入できない。

8.カトリック教徒は、収入の10分の1を英国国教会に納税しなければならない。

9.英国の教会の信徒やプロテスタントはカトリックの人々と結婚できない。もし結婚した場合、男は公民権、女は財産相続権を剥奪される。

施行された時代と政治的な背景を考慮しても、無慈悲な法律と言わざるを得ない。どうやって生きていけばいいのかと叫びたくもなろう。もちろん、餌は目の前にぶら下がっている。国教会に改宗すればいい。

しかし、アイルランドの人々は貧窮を選び、改宗に応じなかった。そしてその分、イギリスに対する憎しみを増幅させた。英語という共通言語を使っているにも拘わらず、かつて口にした「イギリス野郎」とか「プロテスタント奴(め)」という言葉が、独立を果たした今もなお消えていない。

しかし、アイルランドの人々は貧窮を選び、改宗に応じなかった。そしてその分、イギリスに対する憎しみを増幅させた。英語という共通言語を使っているにも拘わらず、かつて口にした「イギリス野郎」とか「プロテスタント奴(め)」という言葉が、独立を果たした今もなお消えていない。

さすがにイギリスもこれが悪法であることに気づいた。国内にもカトリック教徒がいないわけでもない。1782年カトリック救済法が制定され、英国内のカトリック教徒に適応された。そこでもアイルランドは別扱いされ、真の開放は1829年まで待たなければならなかった。

現在の中国が、チベットや新疆で行っている宗教弾圧も、この刑罰法に比べればまだ緩やかだといえよう。もちろん、時代は異なる。この二・三百年で、人権に関する基準が激変している。中国のやっていることが許されていいはずがない。

イギリスの外交上手には定評がある。全世界に植民地を持ち、太陽の沈むことのない帝国と言われた。第二次世界大戦後、各植民地が独立を果たした。フランスは、イギリスに次いで多くの植民地を抱えていた。その終焉を迎えるにあたって、ベトナムやアルジェリアなど、独立を阻止しようと試み敗れている。イギリスは無難にこの難題を克服した。スエズ運河の管理権のように、戦争になりかけた例もあるが、なんとか自制する道を選んだ。そして、コモンウェルスと呼ばれる緩やかな連邦関係を維持している。

しかし、ことアイルランドに関する限り、失敗の連続である。イギリスから見れば、アイルランドは植民地ではなく身内だった。国内法に従わなければ罰するしかない、というのがイギリス側の論理である。アイルランドからみれば、あくまでも他国である。宗教も異なる。民族的には、ケルト・ヴァイキング・ノルマンの血を引くアイルランドに対し、イギリスはアングロ・サクソン系が主力を占める。

対アイルランドで失敗したイギリスが、外交上手なのはなぜだろう。おそらくアイルランドでの経験が、オーストラリアやニュージーランド、インドや南アフリカで生かされたのだろう。

アイルランドの人々はイギリスの圧政を耐え忍び、ついには独立を勝ちとる。しかし、その過程は苦難の連続だった。

解放者ダニエル・オコンネル

イギリスが、議会派と王党派の抗争で内乱状態となったとき、アイルランドは王党派を支援した。外国からはスペインが王党派を支持し艦隊を派遣している。名誉革命後の王位争いでは、フランスを後ろ盾とするジェームズ側に立った。このときの外国の支援者はフランスである。そのいずれの賭けも、結果は凶と出た。アイルランドの人々は、以前にもまして過酷な運命に耐えなければならなかった。

18世紀末のアメリカ独立とフランス革命は、アイルランドの人々に、再び独立への気運を燃えあがらせた。テオボルド・ウルフ・トーンは、ユナイテッド・アイリッシュメンという組織を作り、フランスに支援を仰いだ。1796年、フランスは艦隊を派遣したが、悪天候で上陸できなかった。1798年、ユナイテッド・アイリッシュメンは単独で蜂起したものの、ウェックスフォードでイギリス軍に鎮圧された。アイルランド議会は、イギリスの制裁と独立運動の高まりを恐れた。当時アイルランド議会議員は、国教会教徒に限られている。彼らは議会を閉鎖し、自らの権威を放棄した。1801年、イギリス議会とアイルランド議会は「合同法」を可決した。法律上、イギリスの一部となる道を選んだのである。

このような時期に登場したのが、ダニエル・オコンネル(1775-1847年)である。アイリッシュ・カトリックの家に生まれたオコンネルはフランスへ留学した。富裕な家庭の出身だったのだろう。フランス革命の現場を目撃した彼は、その主義に賛同しつつも、そこで発生する暴力行為を嫌悪した。

帰国後ロンドンで法律を勉強し法律家となった。1782年のカトリック救済法で刑罰法の一部が緩和され、法律家にはなれたのである。しかし、10分の1税は依然として続き、庶民の不満は鬱積したままだった。

法律家としてダブリンで活動し始めたオコンネルは、1823年、カトリック協会を設立、大衆運動を開始した。彼は明確に「撤回(Repeal)」を主張した。リピール(撤回)運動の焦点は、カトリック刑罰法とアイルランド併合法である。まだこの時期、アイルランド内の環境は、独立を云々する機運にはなっていない。いま考えればささやかな、当時では無鉄砲な運動だった。

1828年、イギリス下院議員・クレア郡補欠選挙に立候補、大差でプロテスタント候補を破った。カトリックが議員になれないのは分かっている。しかし、立候補を禁止する法律が無かった。プロテスタント候補を破って、アイルランド大衆の意見を示すのが目的の出馬だった。

議会はオコンネルに議員の資格を与えなかったが、アイルランドの人々の不満を解消させる必要を認識した。暴動の恐れを見て取ったウェリントン内閣は、議会に「カトリック教徒解放法」提出し、可決成立させた。彼の議員選挙出馬が、大きな成果を生んだ。

彼は、解放令の下、あらためて議員に立候補し、アイルランド初のカトリック・イギリス下院議員となった。

1841年、カトリック初のダブリン市長となる。1843年、彼は、モンスター・ミーティング(大衆集会)運動を開始した。フランス革命を目撃した彼は、動き始めたときの大衆の力を実感していた。今度の「撤回」の対象は「アイルランド合同法」である。1801年イギリスの一部となることを認めたアイルランド議会を、真のアイルランド人の議会として復活させ、合同法を撤回させなければならない。

彼は、モンスター・ミーティングを比較的プロテスタントの多い北部のアルスター州から始め、さらにタラの丘で大集会を開いた。タラは、アイルランドの人たちの魂の故郷であり、伝説の地である。オコンネルは、大衆の心を一つにまとめるにあたって、共通の神話が果たす役割を熟知していた。この歴史的集会は、統治者イギリスを強く刺激した。

オコンネルは、次のモンスター・ミーティングをクロンターフで開くことにした。ヴァイキングを初めて破った栄光の地である。この集会を脅威と受け止めたイギリス政府は武力行使を暗示し、オコンネルに中止を命令した。あくまでも合法的、平和的に運動を進めようとするオコンネルは集会を中止した。暴力を嫌悪するオコンネルとしては、やむを得ない選択だったが、盛り上がった機運を削ぐ結果となった。青年アイルランド党を結成した若い世代のグループは、独立を目指し、次第にオコンネルを疎んじるようになった。この穏健派と過激派の対立は、真の独立に至るまでの長期間、やむことなく続いた内部抗争を示唆する最初の縮図でもあった。

オコンネルは、次第に独立運動の主流から排除され、1847年、失意のうちに死去した。しかし、カトリック刑罰法の廃止、カトリック教徒解放法の成立、独立機運の醸成と、彼の残した業績は大きい。解放者ダニエル・オコンネルとして、いまも大衆の心に伝説となって生き続けている。

ジャガイモ飢饉

アイルランドの主食はジャガイモである。しかし、この地での牧畜以外の農作は困難を極める。薄い表土の下は固い岩石である。メキシコ暖流がもたらす強い西風が、なけなしの土を吹き飛ばしてしまう。人々は石を積み上げて風よけを作り、その中に土を運び入れ、海草をかぶせて、畑作ができるような腐植土に仕上げる。旅行中、石積みの代用として大きなタイヤを風よけに使い、その中に土を入れて畑作する例を散見した。

16世紀初頭、インカ帝国を征服したスペイン人が、ジャガイモをヨーロッパに紹介した。病原菌に強いこの植物は、あっというまに、ヨーロッパ全域に普及した。イモ科の食物に依存する民族に飢饉はないとよく言われる。

ところがヨーロッパ全域で、1845年から1847年にかけて、立ち枯れ病が蔓延した。特にアイルランドでは全滅状態で、ジャガイモを主食にしていた約100万人が餓死した。そして、ほぼ同数の人々が海外、主としてアメリカへ移住した。現在のアイルランドの人口は北アイルランドを含めて約660万人、大飢饉前の人口約800万人をまだ回復できていない。原則として産児制限のないカトリックの国である。飢饉の打撃の大きさが分かる。

ところがヨーロッパ全域で、1845年から1847年にかけて、立ち枯れ病が蔓延した。特にアイルランドでは全滅状態で、ジャガイモを主食にしていた約100万人が餓死した。そして、ほぼ同数の人々が海外、主としてアメリカへ移住した。現在のアイルランドの人口は北アイルランドを含めて約660万人、大飢饉前の人口約800万人をまだ回復できていない。原則として産児制限のないカトリックの国である。飢饉の打撃の大きさが分かる。

凶作の原因が病原菌だと判明したのは、1867年、アントン・ド・バリー(ドイツ)の功績である(Wikipedia)。当時はまだ、病原菌という知識が欠けていた。アイスランド火山の大噴火が日照不足を招き、副次的に農産物不作に影響したとも言われている。

この時期、ジャガイモ病原菌は、ヨーロッパ全域に蔓延している。アイルランドでは大飢饉となったが、その原因の一つに、イギリスの対応のまずさが指摘されている。飢饉であったにも拘わらず、アイルランドからイギリスへの食糧輸出が続けられていた。当時のアイルランド農民は農奴に近い小作人である。クロムウェル以来、統治者は乾いた雑巾を絞るように搾取し続けた。

大飢饉について、イギリスの識者たちは罪の意識を共有していたようである。1997年、アイルランドで開催された追悼集会において、トニー・ブレア首相が謝罪文を読み上げた。政府要人による、初めての公式謝罪だった。

日本人にとって不思議なのは、アイルランドの人々が、食用可能な野草や海草に目もくれないことである。飢饉の最中にあっても、彼らはそれらを食べようとしなかった。偏食と簡単に決めつけられない、なにか別の理由がありそうな気がする。おそらく我々には理解できない、宗教上の無言の禁忌があるのではないだろうか。人間の魂は神によって創造されたという霊魂創造説、自らを動物とは異なる高貴なものと考える宗教教義が、飢饉に際しても野草や海草を口にしなかった原因ではないだろうか。

イースター蜂起

ダニエル・オコンネルに続いて、アイルランド人の地位向上を目指したのは、チャールズ・スチュワート・パーネル(1846-1891)である。彼はアイルランドの自治獲得と土地改革に奔走した。1875年にイギリス議会の議員となった彼は、アイルランド土地連盟を結成する。イギリスの不在地主からアイルランド農民へ、土地を取り戻そうという運動である。連盟の活動は国土法

(Land Act 1870年) 成立という成果を生んだ。それまでのプロテスタント大地主制にかわり、カトリック小作農にも土地を得る権利が与えられた。しかし、彼には女性スキャンダルがあり、アイルランド議会党の党首辞任を強いられ、理想実現の夢は中断された。

ダニエル・オコンネルに続いて、アイルランド人の地位向上を目指したのは、チャールズ・スチュワート・パーネル(1846-1891)である。彼はアイルランドの自治獲得と土地改革に奔走した。1875年にイギリス議会の議員となった彼は、アイルランド土地連盟を結成する。イギリスの不在地主からアイルランド農民へ、土地を取り戻そうという運動である。連盟の活動は国土法

(Land Act 1870年) 成立という成果を生んだ。それまでのプロテスタント大地主制にかわり、カトリック小作農にも土地を得る権利が与えられた。しかし、彼には女性スキャンダルがあり、アイルランド議会党の党首辞任を強いられ、理想実現の夢は中断された。

ダニエル・オコンネルと対立した青年アイルランド党は、1848年と1867年に、小規模な反乱を起こしたものの鎮圧されている。しかし彼らは、アイルランド共和主義同盟(IRB=Irish

Republican Brotherhood)と名称を変え、粘り強く地下組織を維持し続けた。後にテロリストの代名詞となったIRA(Irish

Republican Army)は、IRBの軍事部門が出発点である。

独立運動は、IRBに代表される武力闘争主義と、立憲議会主義に立つ穏健派との抗争を内包している。内部対立の背景には、イギリスの巧みな分裂工作もあった。

1905年、アイルランド独立を主張する新聞を発行していたアーサー・グリフィスが新党シン・フェイン(アイルランド語で”我ら自身”英語We

Ourselvesに相当)を設立する。この時点では、武力闘争路線をとらない穏健な組織だったが、次第に過激化し、アイルランド共和主義同盟と区別がつけがたくなった。

1912年、イギリス議会はアイルランド自治を認める法案を通過させた。しかし第一次世界大戦が始まっため施行が延期された。

第一次世界大戦は、1914年7月28日、オーストリアがセルビアに宣戦布告し、ヨーロッパ各国が過剰に反応したため世界的大戦へと発展した。オーストリアの皇太子がセルビアの青年に暗殺されたのが起因である。ドイツはオーストリアを支援し、フランス、ベルギーに宣戦布告した。ベルギーと防衛条約を結んでいたイギリスは、8月4日、ドイツに宣戦布告した。

アイルランド共和主義同盟の蜂起計画は、対独宣戦布告の数日後には起案されている。ドイツから支援を仰ぐことも、案の中に含まれていた。もちろん、彼らも簡単に独立が成立するとは考えていない。まず最初に独立宣言を提言し、気力を失いつつある国民の活力を回復させる。そして、大戦後の講和会議で独立の地位を認めさせるという三段構えの計画だった。

しかしこの時期、アイルランド共和主義同盟はまだ一般的な支持を得ていたとは言い難い。多数のアイルランド人は、イギリスの戦争に貢献すれば自治を獲得できると戦場へ向かった。アイルランド共和主義同盟とその共鳴者たちは、アイルランド自治法案の実施遅延を、非暴力による独立運動が失敗したと受け止めた。彼らは、武力蜂起によって独立を目指す道を選んだ。

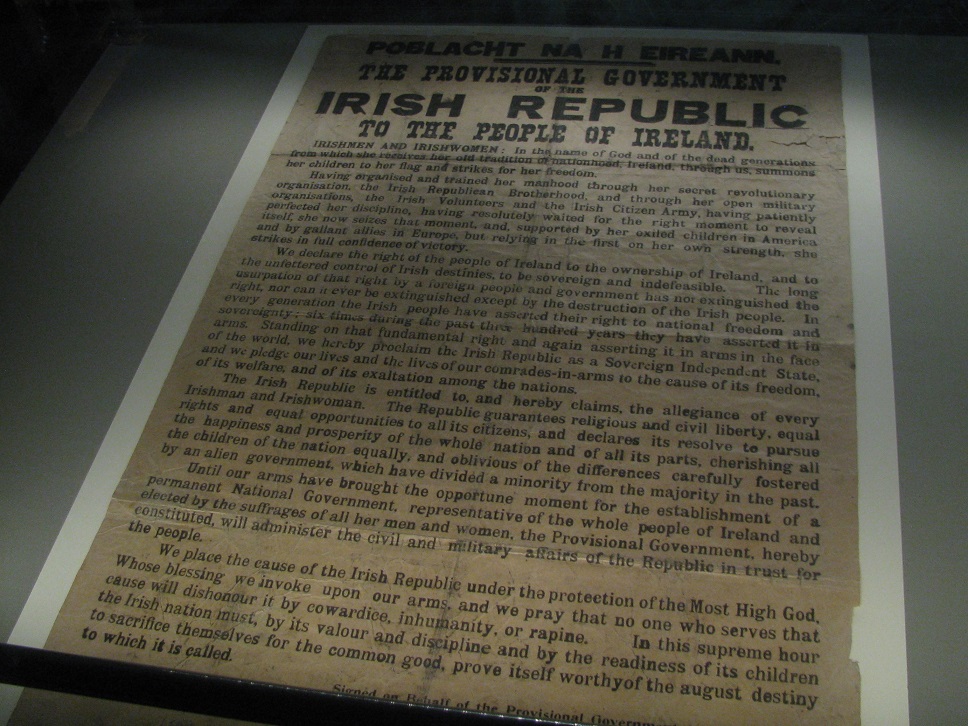

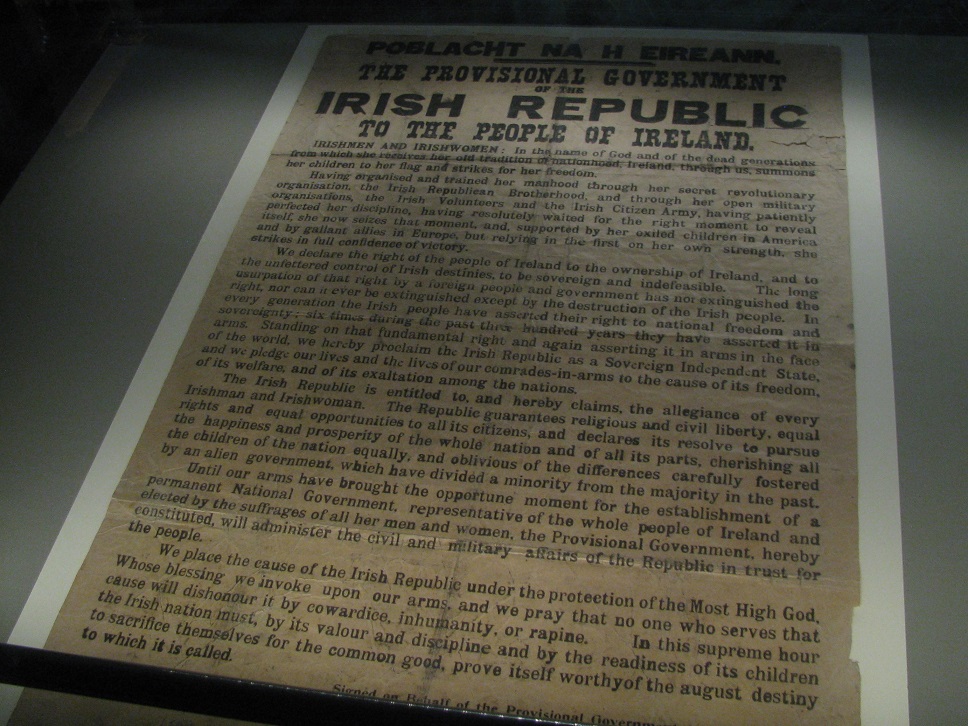

1916年、復活祭週月曜日4月24日、アイルランド共和主義同盟の軍事部門(IRA)パトリック・ピアース率いるアイルランド義勇軍、ジェームズ・コノリー率いるアイルランド市民軍を主力とした総勢1250名の蜂起軍が、ダブリンの主要部を占拠して、独立を宣言した。シン・フェイン党の主要メンバー、エイモン・デ・ヴァレラも加わっている。蜂起軍のなかには、200名の女性同盟も含まれていた。

1916年、復活祭週月曜日4月24日、アイルランド共和主義同盟の軍事部門(IRA)パトリック・ピアース率いるアイルランド義勇軍、ジェームズ・コノリー率いるアイルランド市民軍を主力とした総勢1250名の蜂起軍が、ダブリンの主要部を占拠して、独立を宣言した。シン・フェイン党の主要メンバー、エイモン・デ・ヴァレラも加わっている。蜂起軍のなかには、200名の女性同盟も含まれていた。

しかし、出動したイギリス軍によって、7日後の4月30日、反乱軍は制圧された。双方の戦死者は市民を含めて459名、負傷者2535名と記録されている(Wikipedia)。ダブリン以外でも数か所で武装蜂起が企図されたが、不発に近い終わり方をしている。反乱は完全に失敗したのである。そして、大多数のアイルランド人が示した反応は、極めて冷ややかなものだった。

イギリス軍は軍法会議で反乱主要メンバー19名に死刑を宣告した。死刑を宣告された内、15名が5月3日と12日に銃殺された。戦闘で足首をくだかれていたコノリーは、椅子に縛りつけられて処刑された。

この冷酷なイギリス政府の対応が、冷え切っていたアイルランド人の心に再び火をつけた。パトリック・ピアースやジェームズ・コノリーは、殉教者として人々の闘争心を燃えたぎらせたのである。

言葉の持つ力

アイルランド文芸復興の先駆者W・B・イエイツは、このときすでに、アイルランドのみならず英語圏を代表する詩人という評価を得ていた。彼は、どちらかと言えば、アイルランド共和主義同盟の、せっかちで戦略を欠く武闘中心の動きに批判的だった。

しかし、蜂起の指導者たちが捕らえられると、彼はイギリス政府に書簡を送り、寛大な処置を嘆願している。そして、処刑後に彼の書いた詩「1916年復活祭」が、その後の流れに大きな影響を与えた。少し長いので最後の部分だけを引用する(「海外詩文庫イエーツ詩集」訳・御興員三、思潮社)。

われわれは、死んだひとたちの見ていた夢を知っている。

彼らは夢見て死んだのであることが

分かるに十分なほど知っている。

…(中略)…

マクドナーにマクブライド、

コノリーにピアス、彼らは今より後永遠に、

およそ緑の記章をつけるかぎりのひとびとのあいだでは、

変わってしまった。すっかり変わってしまった。

ひとつの恐ろしい美が生まれた。

ここに出てくる名前は、処刑された人々である。最後の行の、A terrible beauty

is born. は、詩の中に三度現れる。イエイツは、「道化師」のように見えた彼らが、「恐ろしい美」に変わったと詠った。このフレーズは、海外の共感を、イギリスにはたじろぎを、そして何よりもアイルランド人に誇りと負けじ魂をよびさますものとなった。

言葉の持つ力が歴史を動かしたのである。

アイルランド独立戦争と内戦

シン・フェイン党のエイモン・デ・ヴァレラは、このとき処刑を免れている。蜂起の主要メンバーで死刑を宣告されていた。処刑が延期されたのは、彼がアメリカ国籍を持っていたからだと言われている。第一次世界大戦で、イギリスはアメリカの参戦を希望していた。処刑を逡巡したという説もあり得るだろう。

1917年、デ・ヴァレラと仲間たちは特赦で釈放された。シン・フェイン党は、穏健な創立者アーサー・グリフィスに代え、党内選挙でデ・ヴァレラを代表に選んだ。世界大戦終了後の1918年、シン・フェイン党は選挙で圧勝した。しかし、彼らはイギリス議会へ登壇せず、ダブリンでアイルランド国民議会を結成し、アイルランド共和国の独立を宣言した。

この独立宣言が引き金となって、1919年、イギリスとアイルランドの戦争が始まった。議会を率いるエイモン・デ・ヴァレラに加え、軍事的に台頭したのがマイケル・コリンズである。

軍事力では格段の差がある。戦略的な才に富んだコリンズは、遊撃隊を組織しゲリラ戦でイギリス軍を消耗させた。彼は財務にも長けていた。国債を発行し海外から資金を調達した。移民輸出国のアイルランドは、海外で成功した人々からの献金に近い国債購入が期待できた。その資金力は、ソビエト共和国のレーニンが借用を申し入れたという逸話が残るほどだった。

イギリス軍は、正規軍の他に、ブラック・アンド・タンズという不正規軍を動員した。権力者たちが自分の手を汚すまいと、よく.用いる姑息な手段である。しかし、不正規軍の統率を欠いた残虐行為は、アイルランド民衆を憤激させ、同時に国際的な批判を浴びる結果を招いた。

国際世論の高まりに押されて、イギリスはアイルランドとの停戦を模索する。国際的に認められていないアイルランド共和国との交渉だが、実務的なイギリス政府は、このとき建前に拘らなかった。イギリス代表は首相ロイド・ジョージ、メンバーの中にはウィンストン・チャーチルも含まれている。

アイルランドの代表はマイケル・コリンズとアーサー・グリフィスだった。アイルランド初代大統領を自称するエイモン・デ・ヴァレラは、自らの立場をイギリス国王ジョージ五世にたとえ、国王が出席しない限り自らも出席しないと主張して周囲を驚愕させた。マイケル・コリンズは、エイモン・デ・ヴァレラが参加しない会議の結果に懸念を抱いていた。

長い交渉の結果、1921年12月6日、英愛条約(Anglo-Irish Treaty)が成立し、アイルランド自由国が誕生した。しかし実態は大英帝国の自治領という位置づけであった。北部6県は北アイルランドとしてイギリス側に帰属し、イギリス国王への忠誠誓約、連邦残留が条文に規定されていた。

国力も軍事力も、大人と幼児ほどの差がある。ゲリラ活動を指導してきたコリンズには、アイルランドが更なる戦争行為に耐えきれないと痛いほど認識していた。交渉団としては、本格的な自由を勝ち取るための第一歩として、やむを得ない妥協だった。

暫定政府の首相であるコリンズは、形式的には、イギリス国王の認可を受けた地位についたことになる。イギリス代表アイルランド総督から任命を受ける必要があった。ダブリン城で行われた任命式にコリンズは7分遅れて現れた。これを責めた総督に、コリンズは「7分くらい待ってもいいじゃないですか、私たちアイルランド人は700年待ちましたよ」と言ったという(Wikipedia)。

苦心してまとめ上げた条約だったが、完全独立を目指す急進派は、コリンズやグリフィスたちを「売国者たち」と呼び、公然と条約反対を表明した。彼らはエイモン・デ・ヴァレラの許に結集した。条約そのものはかろうじて議会を通過し、続く国民投票によってアイルランド自由国政府が誕生したが、反対派は「共和国政府」を名乗り、条約賛成派との内戦に突入した。

コリンズが懸念した通り、デ・ヴァレラの交渉団不参加が分裂を拡大させた。デ・ヴァレラの行動については、日和見的だとの批判が多い。どのような条約が結ばれるにせよ、したたかなイギリスを相手に、民衆を満足させる結果は得難い。内紛は避けがたいと予測したデ・ヴァレラが、コリンズたちに損な役割を押しつけたとみている。おそらく、その推測は的を射ているのだろう。

マイケル・コリンズは、内戦の最中、待ち伏せにあい、銃撃戦の末、流れ弾に当たって命を落とした。1922年8月22日、31才という若い死だった。。

1922年に始まった内戦は、ほぼ1年近く続き、1923年5月、反対派の降伏で終結した。公式発表の死者数は約800名だが、4000人は下らないと推測されている。独立戦争の際の死者より多かったのである。反対派は、結局民衆の支持を得ることができなかった。

エイモン・デ・ヴァレラについては、史家の評価が分かれる。英愛条約交渉への出席を避け、結ばれた条約に反対し、内戦を惹起しながら状況が不利になると休戦を求め、反条約派ゲリラに武器を放棄するよう呼びかけた。コリンズ暗殺にも、直接命令を下したわけではないが、関係が大いにあるだろう。

デ・ヴァレラは、武闘活動から政治の世界に戻り、新政党フィアナ・フォイルを結成した。新党は、1932年の選挙で第1党に躍進した。以後フィアナ・フォイルは、アイルランドの政治を左右する重要な存在となった。

第二次世界大戦中首相を勤めた彼は、完全に中立を維持した。ナチス・ドイツの執拗な勧誘を無視した。形の上ではイギリス連邦の一員だったが、そこでも明確に一線を画し、非戦を貫いた。

アイルランドは、1949年4月18日、イギリス連邦を脱退し、アイルランド共和国として完全な独立国となった。二つの大戦で疲弊したイギリスには、異論をさしはさむ余裕がなかった。デ・ヴァレラの中立政策が成功をおさめたのである。

1959年、彼は第3代の大統領に選ばれた。彼には、教育者、数学者という別な顔があり、1973年92歳で死去するまで、アイルランド国立大学の総長職にあった。

未決の課題、北アイルランド

産業革命を成し遂げたイギリスは、プロテスタントの多い北アイルランド地域の工業化を進めた。海難事故で有名なタイタニックは、ベルファストの造船所で建造されている。英愛条約交渉でも、イギリスは北アイルランドを手離していない(表向きは、英愛条約締結の翌日、北部6州が投票でアイルランド自由国からの離脱を決めたことになっている)。

1921年から1971年にかけて、北アイルランドを支配したのは、アルスター統一党政府である。党の創設者ジャームズ・クレイグは、「北アイルランドは、プロテスタントによるプロテスタント国家」と宣言している。

1921年から1971年にかけて、北アイルランドを支配したのは、アルスター統一党政府である。党の創設者ジャームズ・クレイグは、「北アイルランドは、プロテスタントによるプロテスタント国家」と宣言している。

北アイルランドのカトリック教徒は、就職や住居の差別を受けた。多数派に有利な選挙制度という政治上の差別もあった。IRAは、政府要人や王立アルスター警察隊に対し、断続的にテロ行為を行った。現在の北アイルランドは、プロテスタント48%、カトリック45%とほぼ勢力が拮抗しているが、この当時はまだ、プロテスタントの人口数が勝っていたのである。

多数のアイルランド人が移民したアメリカでは、1960年代に入って、公民権運動が活発化した。北アイルランドでも差別撤廃運動が盛り上がった。これに対抗して、1966年、プロテスタント系非合法民兵組織アルスター義勇軍が組織され、カトリック住民に対するテロ行為が始まった。テロ行為はIRAだけではなく双方にあったのである。

1969年、北アイルランド各地で、カトリック住民と現地警察との間で暴動が頻発した。イギリスは、暴動鎮圧のため、軍隊を派遣した。現地警察に代わって警備につくという異常事態に発展した。

1972年1月30日、ロンドンデリーでカトリック系住民が行った平和的デモに対し、イギリス軍が発砲、死亡者14名、負傷者13名という大惨事が起きた。「血の日曜日」事件という。IRAはベルファストにおいて爆弾テロで報復する。1972年7月21日、80分の間に20発の爆弾が爆発し、死者9名(うち2名はイギリス軍兵士)、130名の負傷者を出した。こちらは「血の金曜日」事件という。

過激派はIRAだけではない、IRA暫定派、アイルランド国民解放軍、一方プロテスタント側にはアルスター防衛同盟、アルスター義勇軍など、それぞれが攻撃・テロを繰り返した。テロはアイルランド共和国内、イギリス本土にも伝播、さらにイギリス軍が駐屯する海外にまで波及した。

1981年、投獄されたIRAの囚人たちが政治犯としての処遇を求め、ハンガー・ストライキを実施、うち10名が餓死するという非人道的な惨事が起きた。

独立戦争は、アイルランド全島を巻き込んだ戦いだった。1949年、アイルランドが英連邦を離れて完全な独立国となったが、それは独立戦争が北アイルランド内に凝縮されたことを意味した。戦いはより過酷に、陰惨になった。

終りの見えない紛争であったが、勝ち負けが判然とする結果が生まれるはずもない。双方とも、単なる勝利者とはなり得ないことだけは理解していたのだろう。アイルランドとイギリスの両政府は、1986年、アングロ・アイリッシュ協定を結び、政治的な解決を模索した。そして、1998年、痛み分けのような合意が成立した。ベルファスト合意という。締結が1998年4月10日、復活祭前々日の金曜日だったため、聖金曜日合意(Good

Friday Agreement)ともいう。この合意で、アイルランド共和国は、北アイルランド6州の領有権主張を放棄した。

終りの見えない紛争であったが、勝ち負けが判然とする結果が生まれるはずもない。双方とも、単なる勝利者とはなり得ないことだけは理解していたのだろう。アイルランドとイギリスの両政府は、1986年、アングロ・アイリッシュ協定を結び、政治的な解決を模索した。そして、1998年、痛み分けのような合意が成立した。ベルファスト合意という。締結が1998年4月10日、復活祭前々日の金曜日だったため、聖金曜日合意(Good

Friday Agreement)ともいう。この合意で、アイルランド共和国は、北アイルランド6州の領有権主張を放棄した。

合意により、ユニオニスト(イギリス帰属派)とナショナリスト(アイルランド統一派)双方の代表が参加する北アイルランド自治政府が誕生した。同時にアイルランド共和国と北アイルランド議会代表で構成される南北評議会が設立されている。

しかし、2011年以降も散発的な暴力事件が発生しており、まだまだ予断を許さない状況が続いている。目先の利を追ったイギリスにとって、北アイルランドは結局高いものについたのではないだろうか。

われわれは大手旅行社のパッケージ・ツアーでアイルランドを観光している。ベルファストでは市庁舎と聖アン大聖堂を見学しただけで、すぐアイルランド共和国のタラへ向かった。自由時間はない。しかし、ベルファストには、カトリック住民たちの区域をへだてる「平和の壁」がある。午前9時から午後11時までは、ゲートが開けられていて自由に行き来はできる。とは言っても、ベルリンの壁のように物見遊山で観光できる場所ではない。

一般的に、ナショナリストはアイルランド系のカトリック教徒、ユニオニストはイングランド系及びスコットランド系のプロテスタントととらえられているが、宗教にはかつてほどの影響力はない。無宗教者も増えつつある。経済的にどちらが有利かと思考する実利主義者もいる。単純に図式化するのは危険だろう。

イギリスEU離脱の影響

イギリスのEU離脱問題は、EU加盟国アイルランドにとっても大問題である。イギリスの一部である北アイルランドとの間に、貿易関税の国境が必要となる。ベルファスト合意によって、ようやく到達した平和は、まだまだ不安定な状態で、いつまた内戦が再燃するかもしれない。2013年には、ベルファスト市庁舎にイギリス国旗を掲揚するかどうかで悶着が起きた。イギリスとって、目に見える形での国境を、両国間に設けるという選択肢はない。

2016年6月23日の国民投票で、イギリス全体では離脱派が51.9%で勝利した。しかし北アイルランドは、残留派が55.7%を占め、スコットランドに至っては62%が残留賛成だった。この比率は、EU離脱の国民感情が、移民嫌いから発生したことを示している。移民嫌いを理解できないこともないが、イギリスにおける移民は、そのほとんどが旧植民地からである。ヨーロッパ本土における事情とは若干異なる。数多くの植民地を持ち、太陽の沈まぬ国と豪語した国が負わねばならぬ責任とも言えよう。

2019年1月15日、メイ首相の離脱案は議会で否決された。3月12日の.修正案も否決された。やむを得ずEUに頭を下げ、3月29日に予定していた離脱日を10月31日まで延期した。

われわれが帰国したのは6月6日である。メイ首相はその翌日、6月7日、混乱の責任を取って辞任した。代わってジョンソン前外相が首相に選ばれたが、彼は国民投票で離脱の旗を振ったポピュリストである。彼は、10月31日のEU離脱断行を宣言した。

冷静に損得を考えれば、EU離脱は経済的にマイナスである。離脱派は、EUの枠から離れれば自由に貿易を拡大できると主張しているが、産業革命後世界の工場だった栄光の時代ではない。輸出できる産品がどれだけあるだろうか? イギリス以外の脱落を恐れるEUが、離脱交渉に厳しい態度で臨むことは、当初から分かっていたはずである。

この旅行記を書いているいま、果たして10月31日までに、EUを納得させ議会を通せる案ができるとは思えない。

メイ首相が苦心したのは、アイルランド共和国と北アイルランドの間に、国境を作らずにすむ方法はないかというところにあった。名案はない。彼女は、この問題を棚上げにした状態で離脱案をまとめた。棚上げ期間中、離脱は不完全な状態に留まる。EUからの干渉を免れることはできない。それを嫌う議員たちは、メイ首相の苦心案を否決した。かつて世界に覇を唱えた誇りが、棚上げ案を葬り去った。

最も簡明な案は、北アイルランドが独立国家となることである。独立国家となって、EU残留を選択すれば問題は解決する。アイルランドとイギリス本土を隔てる海峡が、貿易上の国境となる。アイルランド全島統一の国家となるかどうかは、すぐ決める必要はない。北アイルランド国民に任せればいい。時間が解決する。

しかし、イギリスにその選択ができるだろうか。仮に北アイルランドが独立した場合、スコットランドが再び独立を求めて国民投票を要求するに違いない。

マイケル・コリンズは、英愛条約で妥協を強いられた際、この条約が自分にとって死刑宣告となることを予期していた。しかし同時に、北アイルランド6州が、いずれは経済的に行き詰まりアイルランドに組み込むことができるだろうとも考えていた(Wikipedia)。

紆余曲折はあったものの、彼の予測に近い結果に落ち着く可能性を否定できない。

文学者たち

アイルランドの特徴としてよく言われるのは、頑固さ、自我の強さ、他人との不協調、そしてその裏返しのような過剰なほどの面倒見の良さなどであろうか。辛辣な批判精神は、長く続いたイギリスの圧政のもとに育まれた。加えて、あふれるような言語能力を持つ民族である。

世界的な作家として最初に登場したのは、ジョナサン・スウィフト(1667-1745)である。「ガリヴァ旅行記」(中野好夫訳、筑摩書房)は子供向けと思われがちだが、辛辣な風刺に満ちている。第一篇「リリパット(小人国)」は、アニメーションでもお馴染みだが、真の内容は当時のイギリスの政治状況の批判である。ガリヴァが仲介する隣国との紛争の原因は、「卵の殻の正しい剥き方は、大きな方から剥くか、それとも小さな方から剥くか」というものだった。卵は復活祭の象徴であり、キリスト教の教義を指す。大きい方から剥く一派はカトリックで、小さい方からを選ぶのはプロテスタントである。カトリックもプロテスタントも、教義の真髄からみればどれほどの違いがあるのかと揶揄している。

世界的な作家として最初に登場したのは、ジョナサン・スウィフト(1667-1745)である。「ガリヴァ旅行記」(中野好夫訳、筑摩書房)は子供向けと思われがちだが、辛辣な風刺に満ちている。第一篇「リリパット(小人国)」は、アニメーションでもお馴染みだが、真の内容は当時のイギリスの政治状況の批判である。ガリヴァが仲介する隣国との紛争の原因は、「卵の殻の正しい剥き方は、大きな方から剥くか、それとも小さな方から剥くか」というものだった。卵は復活祭の象徴であり、キリスト教の教義を指す。大きい方から剥く一派はカトリックで、小さい方からを選ぶのはプロテスタントである。カトリックもプロテスタントも、教義の真髄からみればどれほどの違いがあるのかと揶揄している。

第二篇は「ブロブディナグ(大人国)」で、第一篇の裏返しの設定となる。大人国の国王の質問に答えるガリヴァの説明が、そのまま当時のイギリスの政治批判となっている。ガリヴァが火薬の製法を教示しようとして、国王を戦慄させる箇所など、風刺の鋭さに脱帽する。

第三篇「ラピュタ、パルニバービ、ラグナグ、グラブダブドリップ及び日本渡航記」も架空の国々の訪問記だが、最後の日本だけは現実とないまぜになっている。ガリヴァは日本の皇帝に「踏み絵の儀式だけは免除してほしい」と嘆願し、逆に「踏み絵を躊躇するオランダ人など初めて見た」と怪訝な顔をされてしまう。スウィフトは、プロテスタントであるオランダ人なら、躊躇せず踏み絵を踏んだと言いたかったのだろうか。

踏み絵は日本の負の歴史である。日本人にとってあまり気持ちよく読める箇所ではない。西洋からの来訪者全員に踏み絵を強制したという歴史はない、と異議を唱えたくもなる。架空の国々の最後に、現実の国日本を訪れたことを、私なりにこう理解している。スウィフトのみならず当時のヨーロッパの人々にとって、日本は現実とは思えない不思議な国に見えていたのだと…。

最終の第四篇「フウイヌム国渡航記」は辛辣の極致と言える。ガリヴァが訪れたのは、馬族フウイヌムが支配する高貴で合理的な国だった。支配者を悩ませる存在が畜獣ヤフーで、退化した人間性を持っている。酩酊性のある飲み物に中毒し、無益な輝く石を求めて争いが絶えない。馬ほど高貴な動物は他になく、ヤフーほど醜い動物も他にない。スウィフトの人間嫌いが最も徹底した篇である。この架空の旅行記は1726年に出版された。映画「猿の惑星」は優れたSFだったが、到底「ガリヴァ旅行記」の斬新さには及ばない。

ジョナサン・スウィフトは、職業として国教会の僧職につき、首席司祭(Dean)まで上り詰めた。アイルランド人でありながら、プロテスタントの僧職にあるという屈折した背景が、彼を超一流の皮肉屋にしたのだろう。

(私の持っている本は、若いころ古本屋で求めたもので、昭和26年発行となっている。いまではガリヴァーと表記されることが多いが、所持の本の記載に従ってガリヴァと記した。宮崎駿の「天空の城ラピュタ」は第三篇から着想を得ている。ITサーチ・エンジンの大手ヤフーは、第四篇の畜獣の名を社名にしている。)

アイルランドの独立機運の醸成には、この国の文芸復興運動が大いに貢献している。特筆すべきことに、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍した文学者たちの先祖は、そのほとんどがイギリスから渡って来たプロテスタントたちだった。カトリックだったアイリッシュ、ジェームズ・ジョイスを除けば、W・B・イエイツ(1865-1939)、ジョン・ミリングトン・シング、ジョージ・バーナード・ショーなど、俗に「イギリス野郎」とか「プロテスタント奴」と呼ばれた先祖の子孫たちだった。かつてヴァイキングやノルマン人がアイリッシュ化したように、イギリスから移住してきた子孫たちもまた、生粋のアイリッシュ以上にアイリッシュになっていたのである。

皮肉な結果だが、誇りに目覚め、独立の炎を燃えたぎらしたのはカトリック・アイリッシュたちだった。再点火したプロテスタント文学者たちは、過激化する独立運動から距離を取り始める。そしてその多くは海外で執筆をつづけた。ボヘミアンとなったのである。

詩人として名声を確立していたW・B・イエイツは、ほそぼそとなされていた民間伝承保存活動の記録を編纂し…「ケルトの薄明」「ケルト妖精物語」「ケルト幻想物語」(いずれも井村君江訳、ちくま文庫)など…を出版して世に広めた。

保存活動に熱心だった人々のなかに、オスカー夫人がいる。オスカー・ワイルド(1856-1900)の母である。彼は母とは異なり、アイルランド色のない「ドリアン・グレイの肖像」や「サロメ」、童話「幸福な王子」などで名を残した。

J・M・シング(1871-1909)は、イエイツの勧めで、アラン諸島にしばらく滞在し、ゲール語を学びながら民話の蒐集を始めた。その経験は、「アラン島」(姉崎正見訳、岩波文庫)に記録されている。残念ながら病弱だったシングは、38歳の若さで亡くなった。

J・M・シング(1871-1909)は、イエイツの勧めで、アラン諸島にしばらく滞在し、ゲール語を学びながら民話の蒐集を始めた。その経験は、「アラン島」(姉崎正見訳、岩波文庫)に記録されている。残念ながら病弱だったシングは、38歳の若さで亡くなった。

劇作家として成功した彼の代表作は「海に行く騎者(のりて)」(松村みね子訳、新潮社)である。アラン諸島での見聞をもとにした一幕の戯曲で、人間と自然の葛藤を描いて間断ない。

手許にあるのは、高校生のころ古本屋で求めた本で、昭和3年発行の「英国戯曲集」、見開きには「英吉利及愛蘭戯曲集」とある。古色蒼然たる古本だが、旅行記を書くにあたって、久しぶりに書庫を出て日の目を見た。原題は Riders to the Sea。大西洋に面したアラン諸島の海は、強い西風を受けてよく白波が立つ。白い波頭を、アイルランドの人々は白馬にたとえた。シングは、小舟で沖に出る漁民を、白馬の騎者と表現した。新しく出版されている訳本は「海へ騎(の)りゆく人々」となっている例が多い。詩人の高橋順子が散文に書き改め、「この海に」と題して出版した本(デコ社)もある。

手許にあるのは、高校生のころ古本屋で求めた本で、昭和3年発行の「英国戯曲集」、見開きには「英吉利及愛蘭戯曲集」とある。古色蒼然たる古本だが、旅行記を書くにあたって、久しぶりに書庫を出て日の目を見た。原題は Riders to the Sea。大西洋に面したアラン諸島の海は、強い西風を受けてよく白波が立つ。白い波頭を、アイルランドの人々は白馬にたとえた。シングは、小舟で沖に出る漁民を、白馬の騎者と表現した。新しく出版されている訳本は「海へ騎(の)りゆく人々」となっている例が多い。詩人の高橋順子が散文に書き改め、「この海に」と題して出版した本(デコ社)もある。

この「英国戯曲集」には、バァナアド・ショウ((1856-1950)の「人と超人」(北村喜八訳)、「聖ジョゥン」(市川又彦訳)、「悪魔の弟子」(市川又彦訳)が収められている(最近はバーナード・ショーと表記されているが、手持ちの本の表記に従う)。彼は、イエイツやシングとは異なる路線を歩んでいるが、「あふれるような言語能力」という点では共通している。そして、この二人以上の辛辣さと諧謔性を持ち合わせていた。「悪魔の弟子」は、主人公が自ら悪魔の弟子と称してピューリタニズムを罵る。「人と超人」はドン・ジュアン(ドン・ファン)を下敷きにして、旧道徳を否定し、己の本能に従う「生の力」を肯定する。多分、思想的にはニーチェから影響を受けていよう。抒情性はないが、苦い笑いに満ちている。「聖ジョゥン」は、ジャンヌ・ダークを主人公にして、中世の教会と宗教裁判を笑いのめす。この戯曲は、オットー・プレミンジャーがジ−ン・セバーグ主演で映画「聖女ジャンヌ・ダーク」(1957)にした。このほかに彼の「ピグマリオン」は、ブロードウェイ・ミュージカル「マイ・フェア・レディ」に翻案されヒットした。1964年、オードリー・ヘプバーン主演で映画化され、アカデミー賞を受賞している。

ジェームズ・ジョイス(1882-1941)については語る資格がない。彼の「ユリシーズ」は、古今東西文学のベストと言われているが、その長大さと、意識の流れとか、隠喩や言葉の二重効果に富むとか、解説を読んだだけで怖れをなして、とても歯が立たないと最初からあきらめている。ただ、それだけでは悔しいので、「ダブリン市民」(安藤一郎訳、新潮文庫)だけは読んだ。

15編の短編で構成され、幼年から老年までの、それぞれに違った個性の人々が順序に従って登場する。それぞれの、愛欲や死、宗教や政治などへの感情の流れが、冷徹な、きわめて抑制された筆致で描出される。「解説」にジョイスが編集者に送った手紙が紹介されている。彼は、ダブリン市民たちの麻痺(パラリシス)がこの書の主題だという。「麻痺」は「無気力」でもある。彼は、イエイツたちの文芸復興運動に、極めて冷淡だった。しかし、その根底に、そのような無気力でよいのかという、自分自身への問いもあったはずである。それが、冷徹な筆致の奥に感じ取れる。

ジョイスの主題がアイルランドから離れることはなかったが、彼自身は、その生涯のほとんどを海外で過ごした。第二次世界大戦が始まり、パリを離れた彼はスイスへ移りそこで死んだ。彼もボヘミアンだった。

アイルランドの短編作家フランク・オコーナー(1903-1966)を、イエイツはアイルランドのチェーホフと評した。阿部公彦訳の短編集が岩波文庫からでている。日本ではあまり著名ではないが、彼の名を顕彰してフランク・オコーナー国際短編賞が創設され、村上春樹が2006年に受賞している。文庫本に収められた11編の短編には、家族間の確執や宗教(カトリック)問題などに加え、アイルランド独立抗争が題材になっている。オコーナー自身、完全独立派のIRAに所属していた。「ジャンボの妻」では内通者(インフォーマー)を、「国賓」では、IRAに囚われたイギリス兵士の運命を描く。悲しみの奥に、ほっこりとした温かみを感じるのは、著者の目が優しいからなのだろう。

サミュエル・ベケット(1906-1989)もボヘミアンだった。パリでジェームズ・ジョイスの知己を得、口述筆記や複写などを手伝っている。当然強い影響を受けているのだろう。ジョイス落第生の私には、ベケットの「ゴドーを待ちながら」の真価を理解できていない。饒舌でありながら、何か起こりそうで何も起こらないというのは、凡庸な私の理解を越える。

妖精好きだったイエイツに似たのか、日本人として死んだラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、この世にあらざるものを愛した。彼の本名はパトリック・ラフカディオ・ハーン(1850-1904)。キリスト教の教義に懐疑的だった彼は、アイルランドの守護聖人の名を嫌って、パトリックという表記を避けた(Wikipedia)。父からアイルランドの血を、母からギリシアの血を受け継いだ。「怪談」を書いて、日本の魅力的な妖怪たちを海外に紹介してくれた。

冒頭に引用したバーナード・エヴスリンの「フィン・マックールの冒険」は、残念ながらこの快男児の青春時代までしか語っていない。フィン・マックールの最後までを知るには、ローズマリー・サトクリフ(1920-1992)の「炎の戦士クーフリン、黄金の騎士フィン・マックール」(灰島かり他訳、ちくま文庫)がいい。「フィン・マックールの冒険」や「ケルト幻想物語」の記述とは少し違うところもあるが、これも伝説の持つ面白味というものである。

ノーベル文学賞だけが作品の価値を決める尺度ではないが、ここに記した作家のうち、1923年にイエイツ、1925年にショウ、1969年にベケットが受賞している。シェイマス・ヒーニーが1995年に受賞しているが、詩集「郊外線と環状線」(村田辰夫他訳、国文社)を読んだだけなので、ジェームズ・ジョイス同様、語る資格がない。人口に比し四名とは、さすがに文学の国、面目躍如といったところであろう。

映画

「アラン」(1934)という優れた記録映画がある。原題は Man of Aran。親子三人の生活を淡々と記録する。石を砕き、風よけの囲いを作る。運んできた貴重な土の上に海草をしきつめる。ジャガイモを植える土壌に仕上げるのである。小舟で荒れる海へ漕ぎ出し、ウバザメを追う。肝油が長い冬の夜、部屋を照らす灯となる。人間が生きる環境として、これ以上厳しいところはない。それでも人々は島を離れない。寡黙な映画は、別に哲学的なことを語っているわけではない。生きるとはこういうことなのだという静かな感動が、この映画にはある。

「アラン」(1934)という優れた記録映画がある。原題は Man of Aran。親子三人の生活を淡々と記録する。石を砕き、風よけの囲いを作る。運んできた貴重な土の上に海草をしきつめる。ジャガイモを植える土壌に仕上げるのである。小舟で荒れる海へ漕ぎ出し、ウバザメを追う。肝油が長い冬の夜、部屋を照らす灯となる。人間が生きる環境として、これ以上厳しいところはない。それでも人々は島を離れない。寡黙な映画は、別に哲学的なことを語っているわけではない。生きるとはこういうことなのだという静かな感動が、この映画にはある。

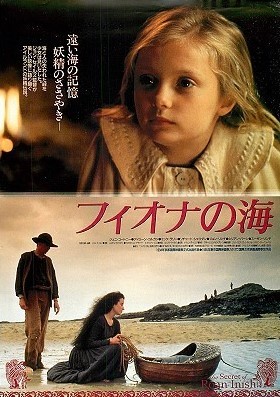

いまもなお妖精の生きる国、アイルランドならではの映画がある。「フィオナの海」(1994)では、海の妖精セルキーやアザラシがストーリーに重要な役割を果たす。愛すべき小品である。

いまもなお妖精の生きる国、アイルランドならではの映画がある。「フィオナの海」(1994)では、海の妖精セルキーやアザラシがストーリーに重要な役割を果たす。愛すべき小品である。

人形アニメーション劇「ナイトメア・ビフォア・クリスマス」(1993)は、アイルランド発祥のハロウィーンが主題である。人形を少しづつ動かして撮影して作るこの手の映画は、製作者の苦労が思い知らされていつも感心する。秀逸な映画だが、アイルランドの香りはあまりない。「フィオナの海」も「ナイトメア・ビフォア・クリスマス」も製作国はアメリカである。これも移民輸出国アイルランドならではだろう。以下に記述する映画も、アメリカやイギリスで製作されたものが多い。

「静かなる男」(1952)を見て、アイルランドへ行きたいと思った。西部劇で名をはせたジョン・フォードの作品である。フォードは、この映画を含めて「男の敵」「怒りの葡萄」「わが谷は緑なりき」でアカデミー監督賞を受賞している。四回受賞という監督は他にいない。彼はアメリカ生まれだが、両親はアイルランドからの移民で、家庭内ではゲール語で会話していたらしい。アイルランド系の俳優やスタッフを使い、フォード一家と呼ばれた。撮影中、ゲール語で冗談を言い合うこともあったという。映画は、頑固で世話好きなアイリッシュ気質を、ユーモアたっぷりに描いている。

「静かなる男」(1952)を見て、アイルランドへ行きたいと思った。西部劇で名をはせたジョン・フォードの作品である。フォードは、この映画を含めて「男の敵」「怒りの葡萄」「わが谷は緑なりき」でアカデミー監督賞を受賞している。四回受賞という監督は他にいない。彼はアメリカ生まれだが、両親はアイルランドからの移民で、家庭内ではゲール語で会話していたらしい。アイルランド系の俳優やスタッフを使い、フォード一家と呼ばれた。撮影中、ゲール語で冗談を言い合うこともあったという。映画は、頑固で世話好きなアイリッシュ気質を、ユーモアたっぷりに描いている。

草創期のハリウッドでフォードは、小道具係、スタントマン、俳優などを経て、22歳で監督を任されるようになった。低予算の西部劇を数多く作り、そのほとんどがヒットした。一応の名声を得た彼は、1921年、亡父の故郷であるアイルランドを訪れた。現代風に言えば自分探しの旅だったのだろう。26歳だった。父の故郷はゴールウェイ近くの村である。

フォードが訪れた村は、イギリスの不正規軍によって焼き払われ、亡父の甥は山中に潜伏していた。彼はIRAのメンバーだった。フォードは秘かに食料や軍資金などの支援をしたが、イギリス政府の知るところとなり、アメリカへの帰国を強いられた。名の知れた映画監督というので、逮捕は免れたが、再びアイルランドへ来るようであれば逮捕すると警告された(「ジョン・フォード伝」ダン・フォード、高橋千尋訳、文芸春秋)。

「男の敵」(1935)で彼は最初のアカデミー監督賞を受賞する。映画の舞台は、1922年のダブリン。愚かな密告者の一夜を描く。モノクロの映像が、緊迫感を盛り上げる。フォードのアイルランドへの旅が生かされた。

戦後、海外の知識に飢えていたころ、キャロル・リードの「邪魔者は殺せ」(1947)を見た。アイルランドのテロリストの逃亡劇である。このときはじめて、イギリスとアイルランドの確執を身近に感じた。高校時代、イギリスの歴史は習ったが、アイルランドについては教科書に出てこなかったように記憶する。映画は、スリリングな展開とシャープな映像が印象に残っている。キャロル・リードはこの映画や「落ちた偶像」、「第三の男」を作ったころが全盛期だった。

アイルランド関連にしぼると、どうしてもイギリスとの抗争を題材にしたものが中心になる。「父の祈りを」(1993)は、爆弾テロ容疑で逮捕された親子が、無実を晴らすまでを描く。「アイルランド・ライジング」(2001)は、イースター蜂起から内戦までを描き、マイケル・コリンズも登場する。

イースター蜂起後の対英闘争のリーダー、コリンズその人も映画になっている。映画「マイケル・コリンズ」(1996)はヴェネツィア映画祭で金獅子賞を受賞した。アイルランド出身の監督ニール・ジョーダンの熱意が伝わってくる。コリンズその人はよく描けているが、のちに大統領となったエイモン・デ・ヴァレラの存在が、いまひとつ分かりにくい。もっとも彼のような複雑な男を、映像の世界で描くのは難しい。エンディング近く、コリンズに対するヴァレラの献辞がテロップされる。…コリンズの偉大さは歴史が記録する。私がその何よりの証人だ。アイルランド大統領 E・デヴァレラ 1966年…と。評価の難しい人物である。

イースター蜂起後の対英闘争のリーダー、コリンズその人も映画になっている。映画「マイケル・コリンズ」(1996)はヴェネツィア映画祭で金獅子賞を受賞した。アイルランド出身の監督ニール・ジョーダンの熱意が伝わってくる。コリンズその人はよく描けているが、のちに大統領となったエイモン・デ・ヴァレラの存在が、いまひとつ分かりにくい。もっとも彼のような複雑な男を、映像の世界で描くのは難しい。エンディング近く、コリンズに対するヴァレラの献辞がテロップされる。…コリンズの偉大さは歴史が記録する。私がその何よりの証人だ。アイルランド大統領 E・デヴァレラ 1966年…と。評価の難しい人物である。

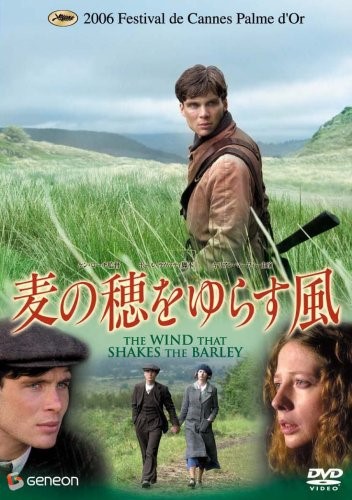

この時代を背景にしたものでは、「ライアンの娘」と「麦の穂をゆらす風」という二つの名作がある。

「ライアンの娘」(1970)の監督は、「アラビアのロレンス」のデヴィッド・リーン。舞台は、ダブリンとは反対側の大西洋に面した寒村。そこにはすでに、ダブリンで起きたイースター蜂起のニュースが伝わっている。学校教師と奔放な妻、戦場恐怖症のイギリス駐屯部隊の指揮官、狂言まわし役の不具者、内通者、ドイツからの武器密輸を図る反乱指導者など、人物がよく描けている。壮大な風景と極小の人間の営み、その対比が素晴らしい。いつもは翳のあるタフガイ役の多かったロバート・ミッチャムが、一見無気力に見える学校教師を演じていい味を出している。

「ライアンの娘」(1970)の監督は、「アラビアのロレンス」のデヴィッド・リーン。舞台は、ダブリンとは反対側の大西洋に面した寒村。そこにはすでに、ダブリンで起きたイースター蜂起のニュースが伝わっている。学校教師と奔放な妻、戦場恐怖症のイギリス駐屯部隊の指揮官、狂言まわし役の不具者、内通者、ドイツからの武器密輸を図る反乱指導者など、人物がよく描けている。壮大な風景と極小の人間の営み、その対比が素晴らしい。いつもは翳のあるタフガイ役の多かったロバート・ミッチャムが、一見無気力に見える学校教師を演じていい味を出している。

「麦の穂をゆらす風」(2006)の監督は「天使の分け前」のケン・ローチ。カンヌ映画祭パルムドールを受賞している。失敗に終わったイースター蜂起、力で圧倒するイギリス軍、ゲリラ活動、英愛条約締結後の内戦が映画の背景となる。映画「マイケル・コリンズ」とは異なり、名もない個々の人々の物語である。兄弟間の相克が、ギリシア悲劇のような重厚さで描かれる。

「アンジェラの灰」(1999)は1930年代のアイルランド、極貧にめげず成長しする少年の物語。夢の実現がアメリカ行きというのが切ない。

「ジェネラル 天国は血の匂い」(1998)は、ダブリンに実在したギャング、マーティン・カーヒルの、どこか憎めない実像を描く。監督ジョン・ブアマンは、この映画でカンヌ映画祭監督賞を受賞した。ギャングを暗殺した若者がIRAなのか、UMA(反IRAの地下組織)なのか、警察が意図的に警戒を解いて暗殺されやすくしたのか、謎のまま終わる。劇中、ギャングたちが盗んだ国立美術館の絵画を警察が発見する。旅行行程に美術館が入っていたので、われわれは幸いそれらの絵画を見ることができた。

1970年代の北アイルランドを舞台にした映画「ベルファスト71」(2014)は、IRA支配地域に取り残されたイギリス兵士のサバイバル劇。逃げる兵士が自軍の秘密工作を知ったため、軍の上層部としては兵士に死んでもらった方が都合がいい。ひねった設定である。ここに列挙した映画の中では珍しく、イギリス側から描かれている。

1970年代の北アイルランドを舞台にした映画「ベルファスト71」(2014)は、IRA支配地域に取り残されたイギリス兵士のサバイバル劇。逃げる兵士が自軍の秘密工作を知ったため、軍の上層部としては兵士に死んでもらった方が都合がいい。ひねった設定である。ここに列挙した映画の中では珍しく、イギリス側から描かれている。

「ハンガー」(2008)は、1981年に起きた収容所内での実話を描く。囚人たちは、政治犯としての処遇を求めてハンガー・ストライキで抗議したが、結局10名が餓死した。サッチャー首相の演説が冷たく響く。

「シャドー・ダンサー」(2011)には、イギリス諜報機関M15に脅迫されてスパイとなったシングル・マザーが登場する。シャドー・ダンサーという内通者の存在が悲しい。

イギリスとの抗争以外の映画では、「Once ダブリンの街角で」(2006)が好ましい。ゴールウェイでストリート・ミュージシャンをみたとき、思い出したのがこの映画だった。

イギリスとの抗争以外の映画では、「Once ダブリンの街角で」(2006)が好ましい。ゴールウェイでストリート・ミュージシャンをみたとき、思い出したのがこの映画だった。

アイルランドからの移民が多く住むアメリカ、ボストンを舞台にした優れた映画が二つある。「スポットライト 世紀のスクープ」(2015)は、カトリック宗教界の醜聞、神父たちによる性的虐待を描く。「静かなる男」や「ライアンの娘」に出てくる神父たちは、骨太で村人の信頼も厚い。痛快ですらある。しかし独身主義を貫くカトリック聖職者たちには、少年に対する性的虐待のスキャンダルが絶えない。隠蔽する権力者側と、摘発し報道しようとする記者たちの争いがすさまじい。

クリント・イーストウッドの「ミスティック・リバー」(2003)は、ボストンに住むアイルランド人たちの社会が舞台である。娘を殺された父が復讐を誓う。その激しさ故に犯す過ちが、観客の心を揺さぶる。

生粋というわけではないが、クリント・イーストウッドにはアイルランドの血が流れている。彼が演じてヒットした「ダーティハリー」の刑事ハリー・キャラハンは典型的なアイリッシュだった。組織的捜査を好まず、単独で犯人を追い詰める。シリーズになったが、もちろん第一作の出来が一番いい。監督はドナルド・シーゲル。

俳優兼監督に転じてからも、クリント・イーストウッドは、アイルランド系の人物をよく登場させてきた。「チェンジリング」(2008)はロサンジェルスが舞台。妖精物語に出てくる「取り替え子」が題名のもとになっている。彼によると、映画作りの手法は、ドナルド・シーゲルとジョン・ヒューストンの映画から学んだという(フィルムアート社、石原陽一郎訳)。「ホワイトハンター ブラックハート」(1990)は、彼が、ジョン・ヒューストンの心の闇を描こうとした野心作である。オマージュとは言い難い。

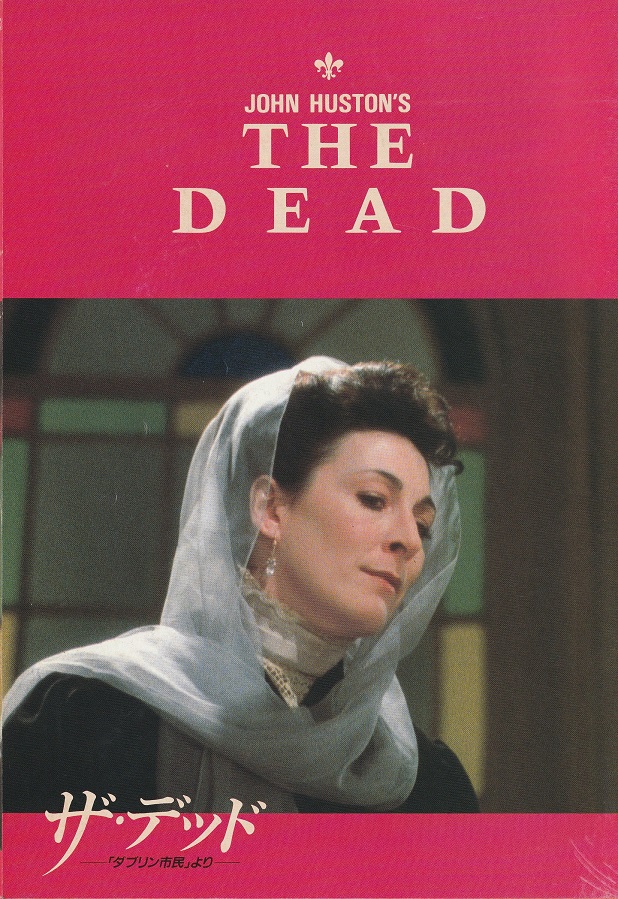

「マルタの鷹」で監督デビューしたジョン・ヒューストンは、「アフリカの女王」や「荒馬と女」など、男っぽい映画を作り続けた。奔放な行動で、監督不可能な監督と言われた。彼には、アイルランドとスコットランドの血が流れている。しかしジョン・フォードと違って、アイルランドの匂いのする映画を作ってこなかった 。その彼が、死ぬ間際になってアイルランドを舞台にした映画を撮った。「ザ・デッド <ダブリン市民>より」(1987)である。彼は映画公開前に亡くなった。文字通り遺作となった映画である。

。その彼が、死ぬ間際になってアイルランドを舞台にした映画を撮った。「ザ・デッド <ダブリン市民>より」(1987)である。彼は映画公開前に亡くなった。文字通り遺作となった映画である。

ジェームズ・ジョイスの原作「ダブリン市民」末尾の短編「死者たち」を、彼は忠実に、なんの技術的な衒いもなく、淡々と描出した。観客は、交わされる会話を通じて、登場人物の心理を推察するのみである。ピアノ教師の演奏は、上手だが何の味わいもない。老女の歌は、聞くに堪えないほどか細い。キーとなる民謡「オーリムの少女」も、階段で聞いているだけで、歌っている歌手の姿は画面に出ない。感情を意図的に排除した演出である。

「意識の流れ」という文学的手法は、ジェームズ・ジョイスやヴァージニア・ウルフの小説あたりからよく使われてきた。これを「絶え間なく移ろっていく主観的な思考や感覚を、特に注釈を付けることなく記述していく文学上の手法(Wkipedia)」だと定義すれば、この映画は巧まずして「意識の流れ」そのものを表現しているように思える。

パーティが終わって、それまで室内にとどまっていたカメラが外に出る。冬の夜の、ガス燈に照らされた雪道を走る馬車。映画ならではの展開が素晴らしい。

それにしても、なんという静かな映画だろう。騒々しいほど、我(が)を通してきたジョン・ヒューストンが、最期に到達した境地がここだったのか…。深い感動が心をゆさぶる。好きな映画のベスト中のベストである。

2019年8月29日 記す

旅行記案内に戻ります。

2019年5月30日から6月6日にかけて、アイルランドを旅しました。この地への興味は、印象深いいくつかの映画から触発されました。映画から文学、音楽、歴史へと興味は深まり、この地を訪れたいという思いはつのるばかりでした。

2019年5月30日から6月6日にかけて、アイルランドを旅しました。この地への興味は、印象深いいくつかの映画から触発されました。映画から文学、音楽、歴史へと興味は深まり、この地を訪れたいという思いはつのるばかりでした。